用户:古金Zogee

2025-05-15 22:49:15 晴

父亲和儿子共99岁,父亲50岁,请问儿子多少岁?(设定一些前提,是亲生父子,符合我们国情且不违反相关规定)

这是一个看似简单,其实挺复杂的一个题目。但我觉得很有趣,这道题目思考的不只是数学问题,回归现实大概率只有一个合理答案。

如果你有兴趣可以自己思考一下,看看和我的答案是否一致。

我的答案是他总共有4个儿子,分别是25岁,8岁的三胞胎。

解题思路:

1、总共99岁,父亲50岁,也就是儿子49岁。如果只有一个儿子就不符合实际情况,父亲不可能只比儿子大1岁。所以应该是所有儿子想加年龄是49岁,这去思考的话那样也会有非常多种可能。

2、根据上面情况我们需要继续思考的就是中国的各种规定了。第一,男人的最小结婚年龄是22周岁;第二,开放二胎时间是2016年1月1日:第三中国开放三胎时间是2021年8月20日。

根据上面规定再去思考这个问题。

3、抛去未婚先孕这种不算正统道德规范内的行为,50岁也就是1975年出生,按照最早22结婚(怀胎十月),一年后生孩子1998出生,到现在27岁,因为当时只能生一胎,所以需要生双胞胎或多胞胎才可能,49除非是除7,不然是不可能的,也就是说他7个儿子都7岁。这种7胞胎违背常规,所以只能是他生了老大最大是27岁。

4、姑且设定老大27岁,49减27岁,剩下22岁。按照二胎开放时间是2016年(算上怀孕10个月),老二最大是8岁,所以双胞胎最大是16岁,这样就属于3个男孩了,就没办法继续生了,那么有一种可能就是二胎是3胞胎,每个孩子8岁,我就是24岁,这样老大也就是25岁满足49岁的要求。

这是答案一:老大25岁,三胞胎都是8岁。

5、第二种可能就是老二也是一个孩子,老大继续按照最大27岁思考,老二最大8岁,这是35岁,而开放三胎是2021年(算上怀孕10个月),最早2022年才能有老三,所以老三最大2周岁不到3周岁(目前2025年5月份),按照2周岁算。49-27-8=14,也就是需要7个儿子才能满足,这样需要7胞胎(不符合实际)。

所以按照这种情况算,目前只有答案一复合情况。当然还有可能是老二四胞胎,那就有可能是8岁,7岁,6岁,这样对应老大分别17岁,21岁和25岁。5岁四胞胎就无法满足了。五胞胎在日常中也非常少见就不做考虑了。

根据这个解题思考看,四胞胎其实都很难出现,不代表没有,所以我只能说答案大概率有一个也就是他有4个儿子,分别是25岁,8岁8岁8岁。

其实这个题目的答案并不重要,有趣的是这个过程中需要考虑到,相关对于结婚年龄的规定,对于开放二胎三胎的规定,还有数学计算的可能性以及一种合理化推断。

我写这个就是用来玩的,不知道你有没有也觉得很多看着简简单单的题目却这样有趣。 >>阅读更多

用户:古金Zogee

2025-05-14 23:40:08 晴

闲言碎语的记录一下。

听了门罗的《逃离》,实在是不了解作家所以对于她的那些口碑不做评论,就说说这个短篇小说,感觉读过的人不会太多几句说一下主体:女主南希想要逃离她丈夫,把她当做女儿般的女邻居帮助了她,她逃离的中途后悔下车给丈夫打电话接她回家,丈夫威胁了女邻居,她继续和丈夫生活。

内容描写了很多人物内心活动,那些才更精彩,过程只是为了方便理解。

解读的李蕾说她很能共情南希的内心,却让我有一些困扰,对于这个作品我的感受波动并不大,被责任困住的生活确实是很多人无法逃离的原因,独立似乎是一件非常难的事情,可我追求独立的状态同时也维持着家庭的稳定状态。感觉妻子并没有想要逃离的想法,甚至有些时候我还会劝她出去转转,感受着她为家庭付出的不易。不过这只是我的猜测和感受,如果她的感受与我区别很大,那就是我的认知盲区了。独立和依赖到底是什么关系真的是挺难论证的一件事情。

昨天和朋友聊天说起来到底是否能够不依赖别人的生活,我说的不依赖别人并非脱离社会资源,而是亲密关系的不依赖,这种状态下的独立。思考来觉得是至少现在的我还无法做到,我在思索底层原因到底是什么,觉得是因为爱,很多事情我们存在的原动力就是爱,这和佛洛依德的理论似乎有一些相似,只是我说的爱可以是源于sex驱动,也可以是源于非sex驱动,这种驱动来自于内心对于孤独排斥的需求,当然不知道我这样解释是否合适,不过倒是并没有关系。

所以我在想如果想要逃离了何必思考那么多,只是做好准备去做就好,但回过头来如待宰的羔羊,那便是我这男人不太能够理解的了。

今天还听了些《红楼梦》,这个我可不敢造次,实在是对于这种神作只有敬仰和探知就好,其中各个人物性格各异,作者表达的东西足够丰富,就浅浅了解已经感叹认知匮乏了。

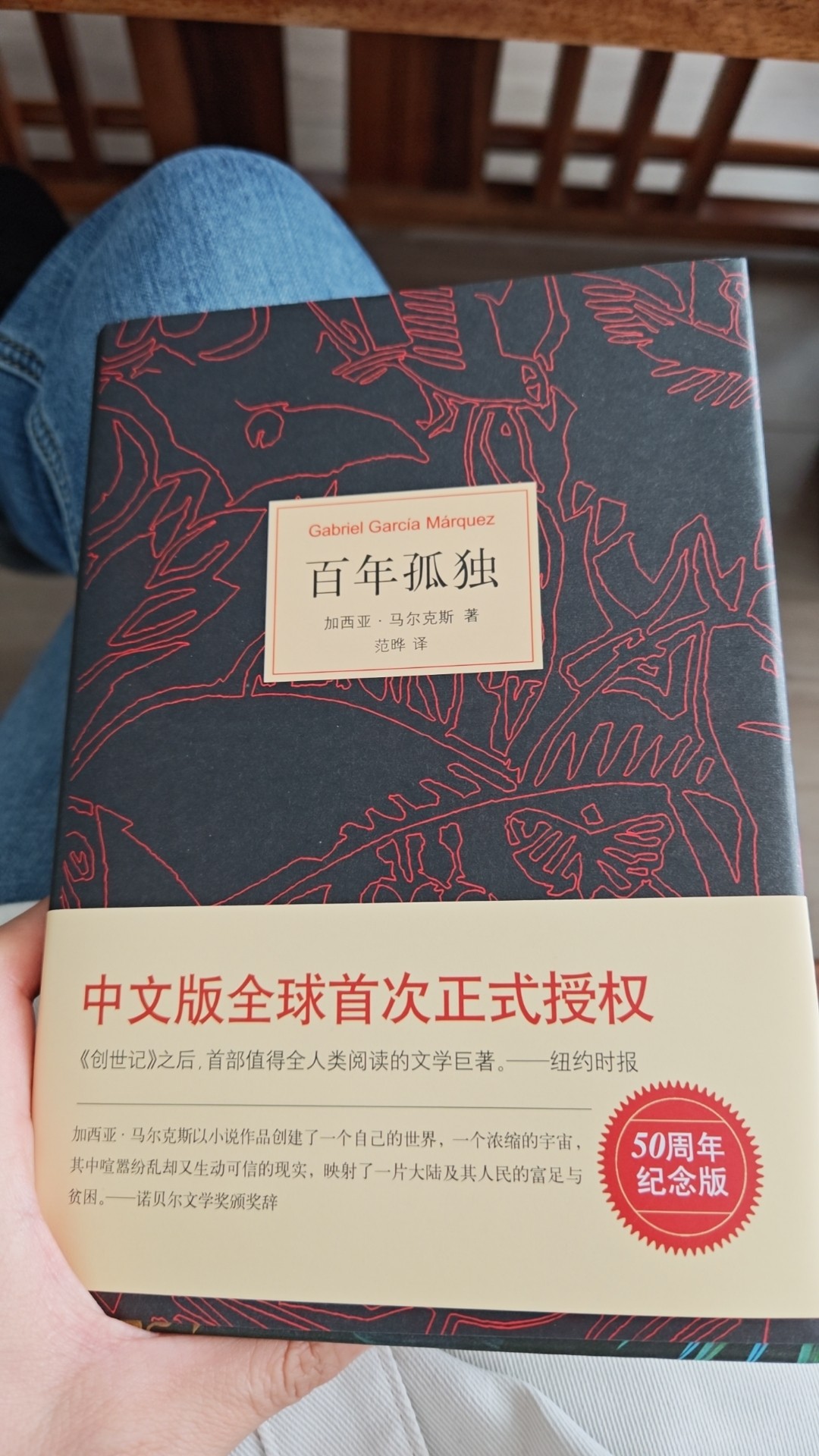

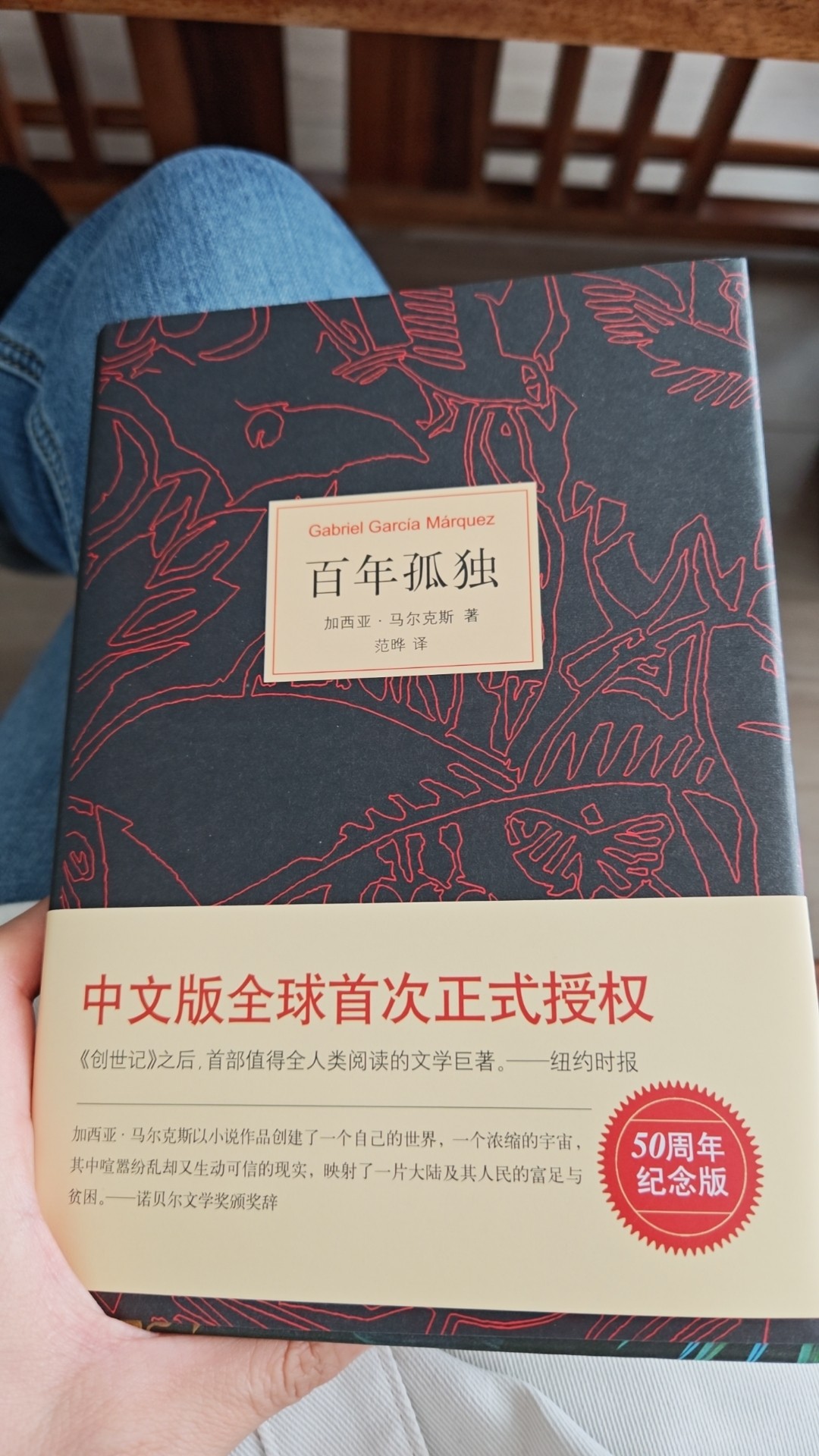

陷入《百年孤独》的深潭一样是只有欣赏虽然今天只看了几页,可依旧被很多奇思妙想所触动,似乎突然对于读书有了一定的感觉,那就慢慢来,多和优秀的作家们隔空间时间的对话,愉悦之感油然而生。

碎碎念就到这里,夜深了早点休息,说给我自己也说给熬夜的你。 >>阅读更多

用户:古金Zogee

2025-05-11 00:05:42 晴

我们都是矛盾体。

完全不矛盾的个体我还没有见过。喜欢读历史的人大多也能看到很多真相。比如那句兴百姓苦,亡百姓苦。有些话题敏感就不过度延伸了。宋朝时期相比战力来说还是有些羸弱的,可那时候其实是历代最富有的一个阶段,有名的宋仁宗被评价为除了做皇帝一无是处,而商纣王秦始皇其实就在文治武功来说也不算差的,不过确实也都有一定的时代背景里面许多的不确定因素。

说的远了,这个话题真的是不容易讨论,除了分辨起来难度大以外还要收敛很多宏观的观点。

从回来说好面子其实就是很让人矛盾的一个问题。如果有人说你真好面子,大多不会让你开心,而是觉得我有宽容之心,我有容人之量,可如果有人用了污言碎语总是让我们产生攻击的欲望,如果不好面子的话其实并不会在意这个事情。所以我们很难承认自己大概率一定会做的事情。如果有人说你真丑,你真矫情,你真不孝,你真渣,你真有脾气,你真……你是什么反应呢?

有没有想过他说的并不是我,所以其实与我无关,如果是我那大方承认就好了。可你真的能接受被这样说么?

很多事都是我们在与自己的矛盾抗争。我喜欢更好的手机却觉得我的钱有些不够,会怎么办?二K和五K的手机都是你想要的,如果送你一台你会怎么选?

这个话题还是自己在分辨吧,不然写不完,也无法真实表达内心所想,就到这里。 >>阅读更多

用户:古金Zogee

2025-04-26 21:19:00 晴

最近脑子有点迟钝,很多问题都越来越难以想明白。时常感到头部有些不适,似乎是在暗示些什么,却始终没有头绪。

春天的风拂落了初夏时节海棠“绿肥红瘦”的景象,一场雨既演绎着落英缤纷之景,又能看到落花流水的柏油马路。智能时代的来临,尚未让马路成为空路,低空经济的概念虽已吹响未来的号角,却如同碳汇一般,迟迟未能完全进入角色。当DS越来越趋于平凡时,豆包、Kimi、通义、文心、纳米、元宝等等这些功能更丰富的 AI,依然难以占据更多的应用场景,还有更领先、更遥不可及的存在。曾经被入侵的重要领域,经监测发现是 AI 在自动寻找漏洞运行。这些情况看似与我无关,却也让我看到,这既是最好的时代,也是最坏的时代。

互联网看似便捷了人与人的交流,却又发现朋友间的相聚愈发稀少,关系也渐趋泛泛。如今,越来越多的人选择去旅行,将情感寄托于山水之间。美其名曰欣赏大好河山,古人也留下“读万卷书,不如行万里路”作为理由。但事事不可深究,旅行中的美好与走马观花的疲惫总是如影随形,既协调又不和谐。从前慢生活的美好,与假期余额不足的焦虑形成鲜明对比,就如同如今高得离谱的离婚率,昨天随便一查,50%都难以阻挡。曾经以为自己能够改变一些人的观点,认为婚姻和情感或许可以统一,但稍微运用一些统计和概率思维去想,便觉得自己有些可笑。情感的要素随便列举几条:相爱、性格兼容、生活习惯互相不冲突、实际距离和时间能够满足交往最低需求,这四项同时满足的最高可能性大约为 1/16=0.0625,而且其实并非一半的可能。比如相爱,男爱女、女爱男、都不爱以及单方面的爱慕,真正相爱的概率仅为 1/4。若这样计算,可能性大约为 0.39%。这还未算上父母、对方父母、兄弟姐妹、闺蜜等的意愿。这只是相爱的情况,尚未涉及婚姻。婚姻还包含是否门当户对、物质条件、彩礼金额以及双方父母的地域习惯、习俗等成婚前提。成婚后,相处问题也不容小觑,而这些问题还不包含孩子出生后所面临的情况,一旦有了孩子,所有问题至少翻倍。若按 0.39%的三次方计算,概率仅为 0.000006%,也就是亿分之六。我的思考虽不严谨,但足以让我明白,几乎没有毫无问题的情感和婚姻。这也就不难理解,为何从医生的视角看每个人都有病,从心理咨询师的角度看,每个人都有心理问题,从情感关系师的角度看,每个家庭都有矛盾。其实,离婚率 50%远未展现出问题的严峻性。

如此思考下来,哲学便显得尤为重要。突然间,我仿佛有些理解维特根斯坦所说的“有些概念就凑活着用吧”。为什么要活在当下?若不接纳当下,陷入更好与更坏的比较之中,只会让自己痛苦不堪。因为任何的更好都无法达到完美,追求永无止境,而当不进行比较时,完美便会显现。当然,完美并不重要,内心的偏执与偏见才是痛苦的根源。

这种胡乱的思考并非为了阐释或辩论什么,只是在我头部不适时,为自己寻得一个突破口。这里并非辩论之地,而是记录之所。独处是生活的一部分,追求理解自己都堪称奢望,更遑论被他人理解。就像加西亚・马尔克斯的《百年孤独》,它究竟在讲述着什么?魔幻现实主义究竟是魔幻还是现实?读完后究竟能收获什么?我不得而知。但好在,我被引导着去阅读它,这便赋予了它意义。 >>阅读更多