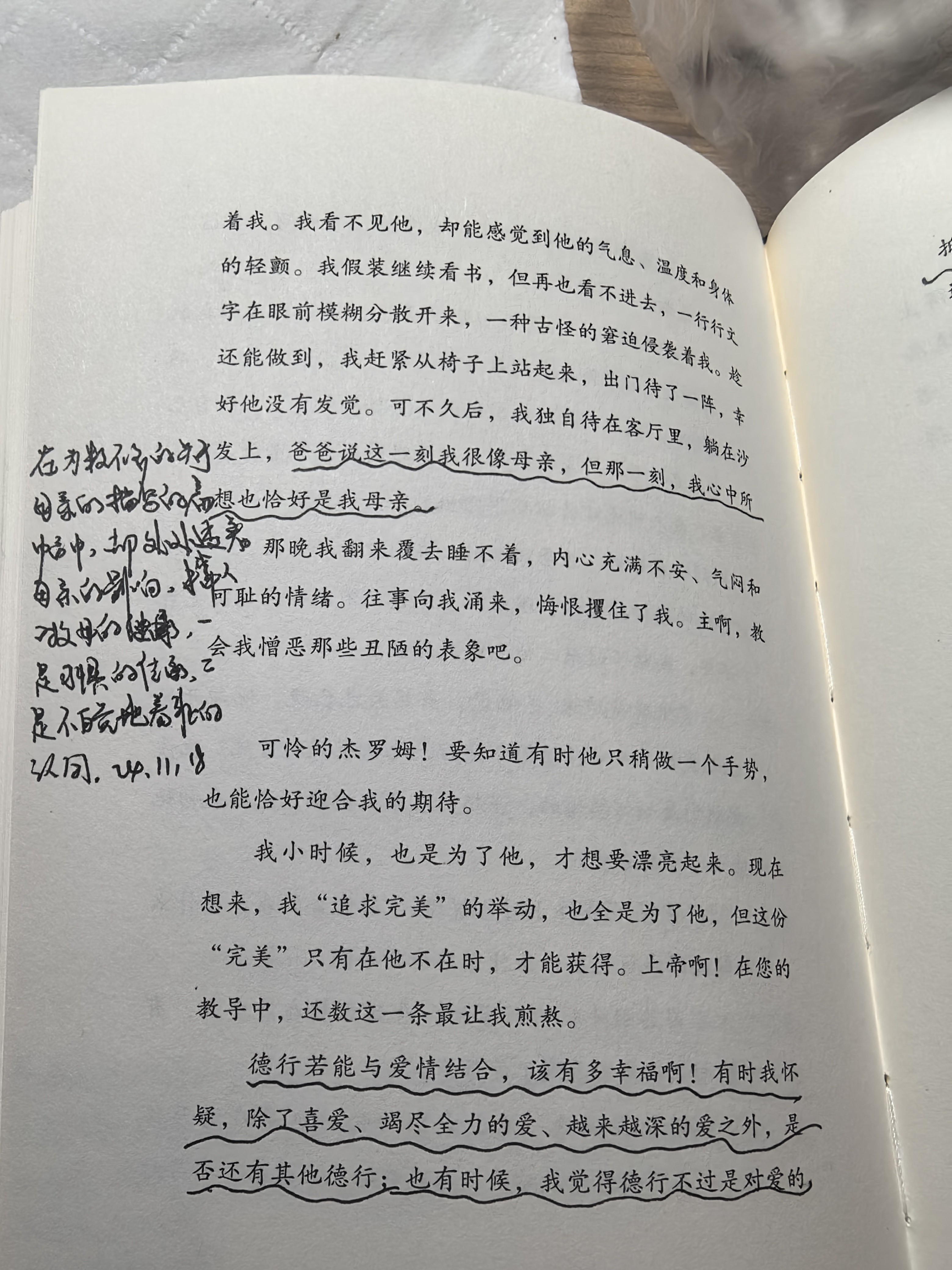

窄门 ——你们要努力进窄门。 圣经中的这句教义,是书名的起源,也是整书的主线,阿莉莎虔诚的信仰,内心向往而又身受束缚的纠结,无声的煎熬最后积郁成疾,早早将自己年轻的生命抛在那追寻窄门的路上。 一部评价略高的小中篇,纪德的自传体,用了周末一个下午的悠闲时光,带娃打卡市图的自习室。很爱这个阶梯自习室,虽然人来人往,但大多数人刻意放轻的脚步,和在大家克制下营造的安静,像极了我们在熙熙攘攘的闹市中谨小慎微的生活状态,很治愈。 杰罗姆是一个因父亲去世而早慧的孩子,他的早慧不仅体现在生活和精神的独立,也体现在爱情的开窍。马尔克斯在《霍乱时期的爱情》中的名言:爱情要么生下来就会,要么永远都不会。用在他身上,恰如其分。虽然没见过啥可以效仿的案例,却在14岁的阳光里,不由自主去拥抱那个他爱的女孩,更难得的是共情到那一刻她的无助,那种在这一刹那,没有言语却仿佛灵魂相通的心流体验,我相信芸芸众生中,能够体会的都是幸运的少数。幸好,还有文字,让我们穿越纸背去羡慕。 比起男性视角在情感中的现实性,文中阿莉莎的纠结、彷徨、犹豫、矛盾。。。用一个当下流行的词语——内耗,直至抑郁而终,更让我动容。纪德用了大量的心理描写和两人书信来往的交流内容,把阿莉莎短暂的一生那一直压抑而又不可遏制的情感做了深刻的解析。 《窄门》10万字出头的篇幅,没有宏大的时代叙事,也没有细致的细节描写,却能在笔墨不多的关联中,把人性与现实,纯真的情感与教义的束缚表述得生动又忧伤。读完后,我一度怀疑这本书得到大量推送和流传的原因,甚至觉得大多的类同比较有些视之过高。回味时慢慢体会,开始悟到,将大叙事溶于微场景,才是大家之“大”。 文中三个文字片段,是我对阿莉莎情感线索的理解。其一,是原生家庭的影响。这是一个可以迁移到任何场景的亘古话题,人的一生,性格、爱情、婚姻,甚至是整个命运的主线,无一不被原生家庭打上烙印。阿莉莎和杰罗姆在幼年和青年时期,一被罗杰姆母亲为父亲不知是否是爱情但一定是德行的枷锁影响。所谓爱情与婚姻,独一是忠贞的唯一标尺,也是守住欲望的窄门。而另一方面,阿莉莎母亲的经叛道离,与宗教德行的评判尺度背道而行,对这另一道窄门的恐惧与羞耻,笔墨不多的叙述线索,为她短暂一生的纠结与内耗,留下深深的伏笔。 其二,对于爱情里理解,是否应该抱有期待,也是一道过不去的窄门。自古关于爱情的文学佳作众多,却很少人敢对爱情做一个可以量化的表述。就是这种没有定义的模糊,成就了千百年来爱情的悲剧与佳话。爱的窄门,是长相守还是思念的美好,是彼此成就最好的奔赴还是共同面对琐碎的平庸,是阿莉莎最大的矛盾,思念的爱还是相守的爱更神圣,没有答案。只是在这种纠结中,恐惧占据了心神,终于消亡在自我束缚的窄门里。 其三,自以为是的退让与付出,是自我救赎还是独自妄为,也是一个窄门。越善良的人,越喜欢为别人思考,并且不自觉冠上“我是为了你好”的帽子,喜欢通过自我牺牲换取伟大的价值评价。某一年的某一项调查中,评论十句“你最讨厌父母说的话”里,其中就有这一句。“我是为了你好”,是你自己认为的,而不是我觉得的。阿莉莎在对杰罗姆的克制中,也包含着这种自我牺牲的自我认同中,她认为不相见,不束缚,是为对方前程最好的付出。在这一道窄门中,到底是为躲避自己的恐惧找个堂而皇之的理由,还是不够勇敢去面对而做的虚假想象,也许都有。但内心里,自己设置的窄门,忽略了爱情的链接不是一个人的自我,而是两个人的双向奔赴。 最后,我特意百度了窄门的原文,全文是“耶稣对众人说,你们要努力进窄门。我告诉你们,将来有许多人想要进去,却是不能……因为引到灭亡,那门是宽的,路是大的,进去的人也多。引到永生,那门是窄的,路是小的,找着的人也少。”所以,圣人寻找窄门,而更多的人,蜂拥过宽门。 人生不过是体验,如果没用永生的信念,宽门还是窄门又有何妨,尊重当下的感受,才是心门。