1853 年,清末状元张謇出生在长江口北翼的海门常乐镇一个农民家庭。张謇撰写的《啬翁自订年谱》开篇写道:清咸丰三年癸丑(1853),五月二十五日,卯时。生于海门常乐镇,今敦裕堂前进之西室。

张謇自幼聪慧,读书刻苦,16 岁时考中秀才。1885 年,33 岁的张謇参加顺天乡试中举,获得第一名。1894 年,清朝政府为庆贺慈禧六十大寿,特设甲午恩科考试,张謇以一甲一名独占鳌头,考中状元。

张謇用实业所得,大力兴办普及教育、职业教育、特殊教育以至大学教育。张謇认为:“一国之强基于教育。”在南通,张謇兴办了中小学校 370 多所,各类职业学校 10 多所,创办了养老院、残废院等 16 个公益慈善机构。

毛泽东在谈到我国民族工业时说:“轻工业不能忘记张謇”。著名史学家胡适评价张謇:“他独力开辟了无数新路,做了三十年开路先锋,养活几百万人,造福于一方,而影响及于全国”。1922 年 8 月,张謇集 7 位古人的教子警言,书刻于石,作为家诫,希望子孙后代以此为勉。张謇的《家诫》给张绪武等孙辈和张慎欣等曾孙辈产生的影响都是长久而深刻的。

张謇家族在南通市海门区常乐镇的居所及建筑布局,体现了中国传统风水理念与近代实业家思想的融合。以下从地理位置、建筑布局、文化象征等角度分析其风水解析实例:一、地理位置与自然环境的风水考量水势与地势的布局

张謇故里位于常乐镇西首,前临横河与大路,背靠农田,形成“背山面水”的格局。风水学中强调“水为财”,河流环绕或邻近可象征财富流通;而农田则代表土地丰饶,符合张謇“实业救国”理念中对农业与经济结合的重视。

濠阳小筑选址濠河北岸,取名“濠阳”即因“濠河向阳”之利,同时隔岸与五公园相望,形成山水相映的景观,暗合“藏风聚气”的风水原则。植物与自然意象的象征

张謇在故居中大量种植罗汉松、海棠、玉兰等植物,如曼寿堂前的罗汉松已有200余年树龄,象征长寿与坚韧。风水学中,松树代表稳固与吉祥,海棠则寓意富贵,这些植物的选择既美化环境,也寄托家族延续与事业长青的愿景。二、建筑布局与空间设计的风水智慧中轴对称与等级秩序

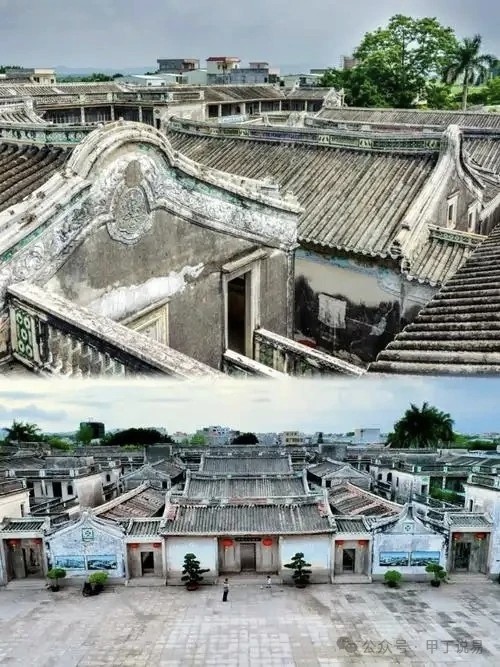

张謇新宅为六进院落,沿中轴线依次分布前厅、正厅、中厅、屏门、内厅等,两侧配以花厅与廊道,形成严谨的对称结构。这种布局符合传统风水中“中为尊”的理念,强调家族权威与秩序,同时通过屏墙分隔前后宅院,兼顾私密性与公共性。

濠阳小筑虽为传统回廊式庭院,但采用“三路两进”布局,东西方向三路建筑与南北两进院落结合,既保留江南园林的灵动,又体现等级分明的空间逻辑。门窗与采光的气流引导

宅院中广泛使用花墙、漏窗、月亮门等元素,如濠阳小筑的漏窗设计,既分割空间又保持通透,符合风水学中“气流通畅”的要求。此外,建筑多采用南向开窗,确保采光充足,象征“阳气充足,家运昌隆”。

三、文化符号与精神寄托的风水隐喻堂名与楹联的寓意

张謇将书房命名为“啬庵”,取“节俭”之意,体现其“尊素堂”中“过尔优逸,恐弗堪事”的自警;曼寿堂则源自《安世房中歌》“世曼寿”,寄托家族长寿之愿。楹联如“荫门臣叔亲栽柳,隔岸公园列次花”,既纪念家族历史,也暗含“柳为荫庇,花为繁荣”的风水寓意。

建筑与家族记忆的结合

张謇晚年居所濠阳小筑建于其三叔旧宅原址,此处承载其童年记忆。风水学中强调“故地重游”可增强家族凝聚力,而张謇在此选址亦是对家族历史的延续与尊重。

四、中西融合的现代风水实践张謇作为近代实业家,其建筑中融入西式元素(如濠南别业的英式连廊),但核心仍遵循传统风水原则。例如,濠南别业的紫藤花瀑虽为自然景观,但其攀援建筑的形态被解读为“紫气东来”,象征家族事业的蓬勃生机。此外,建筑修复中采用“考古式修复法”,保留原木构件与历史痕迹,体现了对“天人合一”理念的现代诠释。

张謇家族的居所设计,既遵循传统风水学中的选址、布局与象征体系,又结合近代建筑技术与思想,形成独特的“新传统”风格。其核心在于通过自然与人文的和谐统一,寄托家族兴盛、事业长青的理想,成为南通地区“实业救国”精神与传统文化融合的典范。