《极简主义》

——我对艺术的一点感悟之美术篇

极简主义无论是在艺术上还是其他领域,都是一种很高级的审美。虽然艺术风格百花齐放,每一种风格都有它存在的意义和受众,但相比于那些纷繁复杂、雍容华丽的艺术风格,我更欣赏那些简约风格的流派。甚至我认为,只有简约风格,才算是抓住了艺术的精髓。

Less is more,简约而不简单,任何领域想要做到简约甚至极简,在技术上都不是一件容易的事情。一件作品在外观上呈现给受众的极简效果,意味着在其极简背后内涵的极不简单,这是创作者艺术境界的一种体现。

人的感知能力是有一个上限的,人脑对外界刺激的加工能力存在一个理论上的极限值。当一个观众面对的“画面”过于繁杂,大脑接受的信息量过于爆炸,那就会“乱花渐欲迷人眼”,根本找不到创作者所要表达的重点了。如何在有限的篇幅中,把作品最精华的部分传达给观众,是每一个优秀的创作者都需要做的“断舍离”。

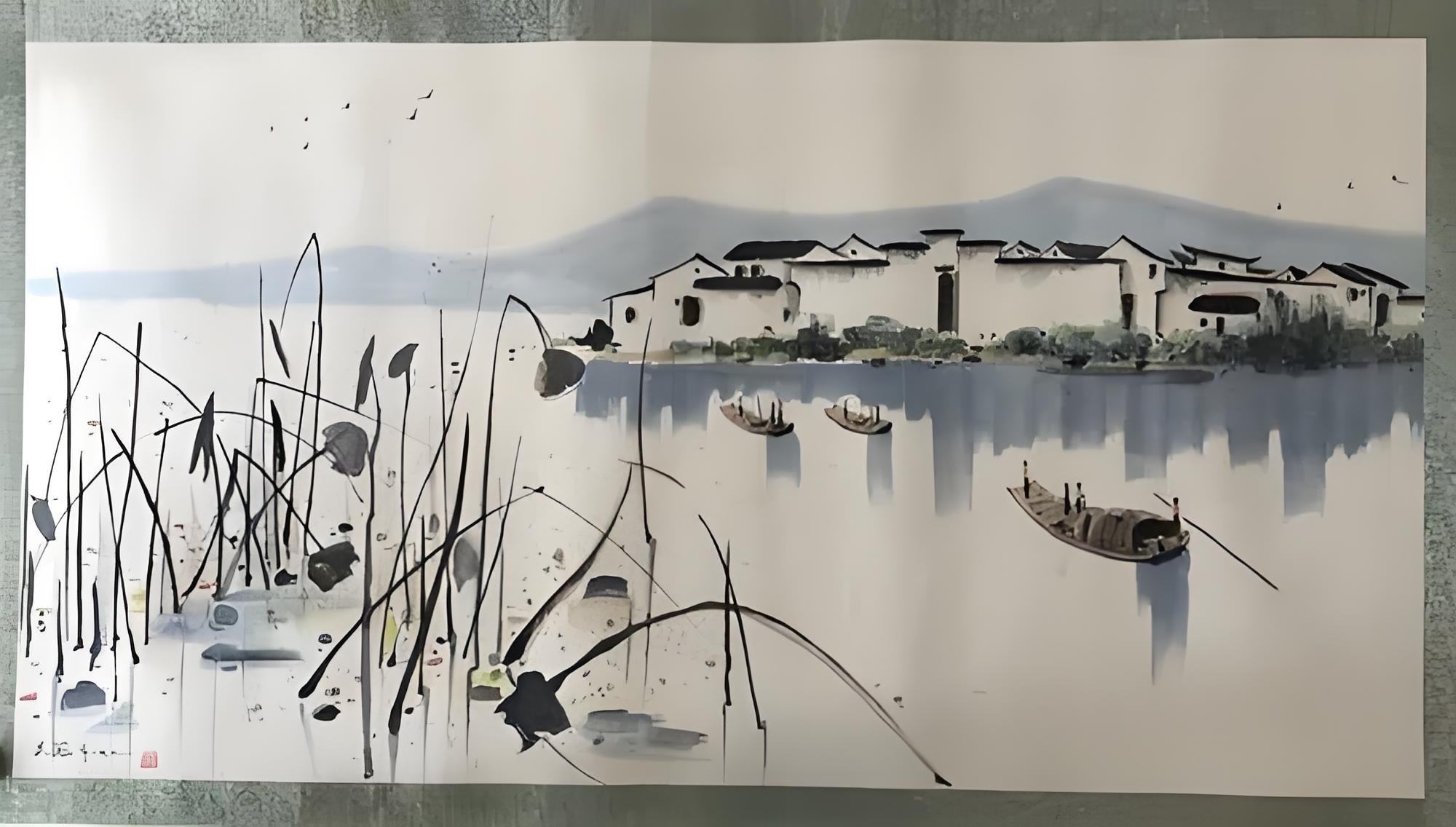

维纳斯之所以断臂,是因为她最能代表女性美的是那S型的身段,而不是纤纤玉指。国画之所以有留白,不是没内容可画,更不是画者偷懒,而是要留出空白,给观者想象的空间(其实我特别讨厌乾隆在各种名作上盖章,很低俗的审美情趣)。去看看国画作品,越高级的创作者越懂得留白的作用,而一幅优秀的作品是需要创作者和观众共同“完成”的。(插句题外话,文学领域里,唐以前的古诗之所以比宋以后的成就更高,也是因为越往近代诗歌写得越“满”,缺乏余韵、缺少空间。)而很多优秀的创意设计作品,你会发现,都是寥寥数笔就勾勒出一个意象最重要、最本质的特征。

简约风格,在某种程度上也代表了艺术的发展方向。其实,我很早就在想一个问题,发明相机之后,人们有没有考虑过美术存在的必要性。对于一个绘画作品而言,普通人判断其优劣最基本的标准就是画得“像不像”,只要是写实题材,基本上就绕不过这个问题。但自从相机被发明之后,绘画再“像”也只能无限接近于照片的效果,那其存在的必要性何在呢?只有搞清楚这个问题,才算弄明白了艺术的本质。

艺术是对生活对象的提炼,艺术源于生活,但必须高于生活。艺术的真实不代表生活的真实,很多时候艺术是虚构的,但其所表达的情感却是真实的。艺术与摄影最大的不同在于,摄影是截取,而艺术是创作,截取需要的是敏锐的洞察力,而创作更需要的是天马行空的想象力。

有个小故事说,从前有一位国王,他身材魁梧,十分强壮。可美中不足的是,他的一只眼睛是瞎的,一条腿是瘸的。有一天,国王召来了全国最有名的三个画师,请他们为自己画像。

第一位画师把国王画得英俊威武、身高体壮,他还将国王描绘得双眼炯炯有神,两腿粗壮有力。国王看了一眼画像,愤怒地说:“这个家伙太善于逢迎别人,把他推出去斩首。”于是,这位画师就这样丢掉了性命。

轮到第二位画师,他按照国王真实的样子,把他画得格外逼真。国王看过之后,顿时大怒,脸色铁青。于是,第二位画师同样落了被斩首的下场。

第三位画师被宣上殿来,他刚才听了前两位画师的遭遇,已经想到了应对策略。于是,第三位画师画了国王正在打猎的样子:他骑着马,手举猎枪,一只紧闭的眼睛瞄准了前方,样子十分威风,正好巧妙地遮住了国王的缺陷。国王看过后,十分高兴,赏了这位画师一袋金子,并封他为“第一画师”。

我想这个小故事正好能说明艺术与摄影的区别,艺术不是对生活的场景重现,它是一种全新的创作,是将那些并不真实存在、只是深藏于人们内心中虚化的美好形象具象化的一个过程。什么时候艺术失去了想象力,那也就失去了其存在的必要性了。

所以,我一直觉得艺术成就的高低不是看画得“像不像”,而是看能否用最简单的笔触勾勒出一个事物的内在精神实质,也就是所谓的“神似大于形似”。从这个角度说,国画中的写意画无疑抓住了艺术的精髓,是境界更高的存在。

而要达到这种境界,就必须掌握极简主义的核心要义——做减法。人生小满胜万全,做减法是需要大智慧的。万事万物的发展规律大抵如此,前期不断丰富、不断发展,但到了成熟期就必须要学会删繁就简、返璞归真,不需要过多花里胡哨的技法了,这也是做人做事的道理。

而一个真正成熟的人,往往也不需要过多地使用“技巧”,本真地表达、自由地输出已经足够。重剑无锋,大巧不工,其深厚的“内力”,即使再普通的“招式”,也能带来巨大的“杀伤力”。也许,这就是为什么那些沉稳内敛的大叔,显得那么有魅力的原因吧。