用户:Mi million

2025-05-04 14:39:29 晴

心理这个东西我认为太复杂了,

时代发展太快了,

不能只用过去的理论,

更不能只用西方学说去看待现在的问题,

每个时代的东西都有它的局限性。

·

这也是我不爱与学心理的人交流这些内容的原因,因为我并不需要专业知识,我会了解心理,只是为了更好的理解自己,去理解他人,服务于现实生活。

·

你只需要在乎一点,

你的需求是什么,是否得到恰当的满足,如果外界获取不到,那你如何自我满足。

·

其他东西可以少看,因为你会自我捆绑。别问,问就是我亲身得到的经验hhhhh

#心理學 >>阅读更多

用户:元元

2025-05-02 17:55:30 晴

#MBTI开放麦 我的看法是:1. 内向≠社恐:内向和社交焦虑是两个不同的概念。内向者可能只是需要更多独处时间,而社恐是一种对社交场合的强烈恐惧。您的男朋友可能只是享受安静的相处方式,而非因为恐惧社交。

2.专一的衡量标准:专一不能仅仅通过社交圈的大小来判断。真正重要的是他在感情中的投入程度、忠诚度和责任感。

3. 个人需求差异:每个人对亲密关系的需求不同。有些人喜欢丰富多彩的社交生活,而有些人则更看重深度和质量。

4.沟通的重要性:如果您对此有疑虑,不妨坦诚地与伴侣沟通您的感受和担忧,了解他的想法和感受。

健康的关系建立在相互理解、尊重和信任的基础上,而非对特定性格特质的预设判断。每个性格类型都有其独特的优势和挑战,关键在于双方能否在彼此差异的基础上找到平衡点。#情感心理学 #恋爱心理学 #感情分析师 ###心理學

>>阅读更多

用户:倔强的沐洸(心理师)

2025-05-08 09:16:50 晴

意志力和自驱力是如何丧失的?

意志力和自驱力的丧失,(源于)病态的父母对孩子正在萌芽的进取心做出了具有破坏性的反应。

如果这种情况贯穿孩子的整个童年,他就会感到人生迷茫且毫无意义,甚至可能一生都会漫无目的地漂泊,如同没有马达的小船。

即使他成功地确定了自己的目标,也很难持续且专注地付出努力来实现目标。

许多成年人也困于这种失去意志力的无助感中。

激发意志力的能力与恰当地表达愤怒的能力有关。

1)缺乏内动力的成因:从小进取心被破坏,临床中常见是很难得到父母的认可,总是被批评、要求更好;

2)缺乏内动力的症状:行为表现可能是躺平、不出门、不工作不学习、做不好…内心感受是迷茫、人生无意义、没能量…

3)疗愈方法:表达愤怒,尤其指向对父母不当养育的愤怒。健康的表达是指用言语合情合理地表达,不包括歇斯底里的发泄行为。

#如何应对压焦虑抑郁 #青少年心理健康 #心理疗愈&情感倾诉 #心理咨询师 #心理咨询 #心理疏导师 #情感咨询 #原生家庭的重要性 #不完美却真实的我 ##成长 #家庭婚姻咨询师 #心理學 >>阅读更多

用户:小小要开心

2025-04-23 12:31:20 晴

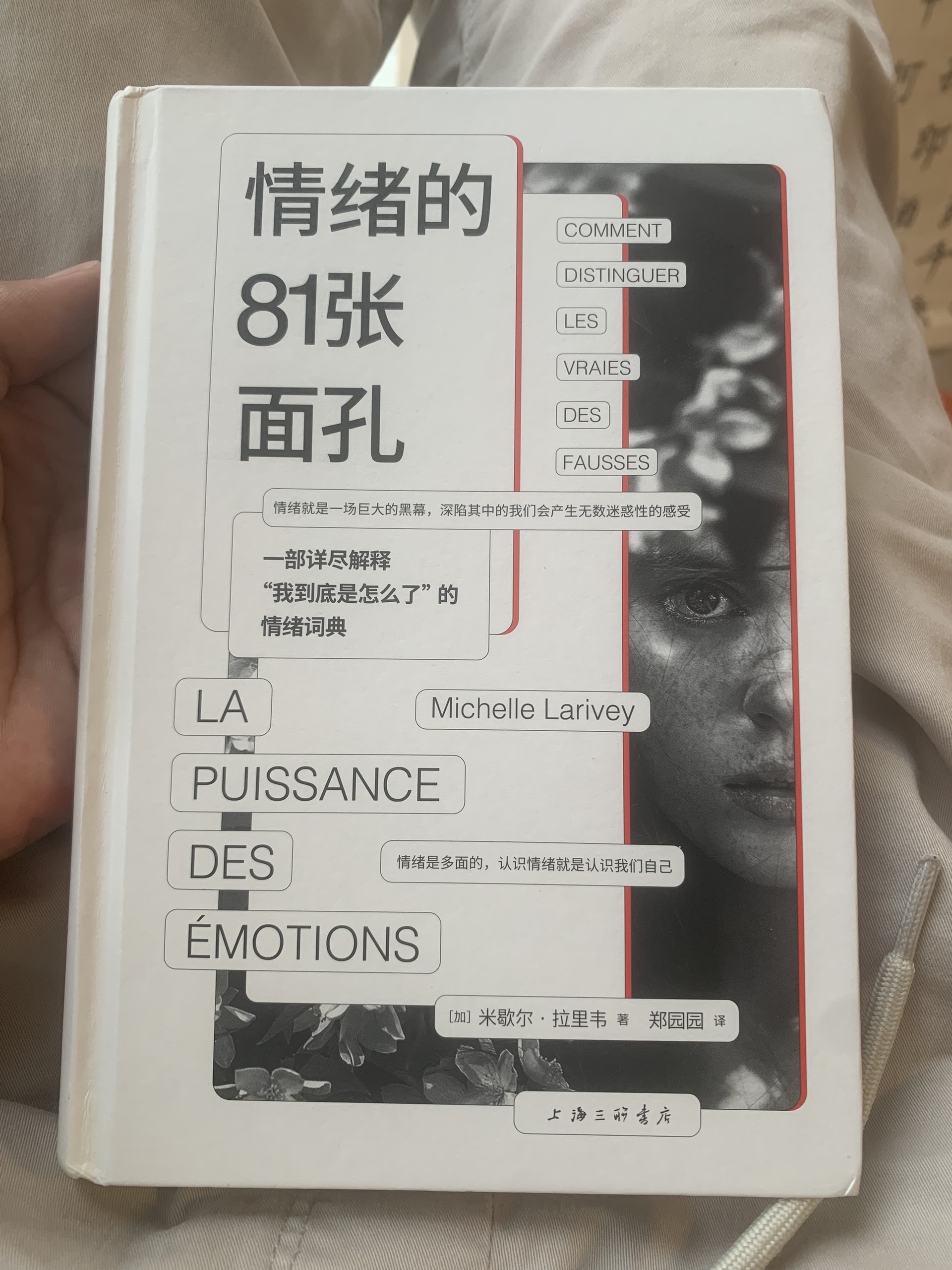

有没有同样喜欢心理学的伙伴啊?

#心理學 #荣格心理学 #心理学书籍 #心理疗愈#心理创伤 >>阅读更多

用户:幽兰

2025-02-27 19:52:59 晴

«坚果读书笔记44»

性和攻击:人类的两个基本欲望

精神分析的鼻祖弗洛伊德认为,性和攻击是人类的两大基本欲望,我们的所有行为,其动力都来自这两种力量。

性,是为了建立关系,它驱动着我们走出孤独状态,并渴望与别人建立形形色色的关系。

攻击,的确会令关系一时疏远,但它由此给我们留下了充足的个人空间,使我们可以充分地保留自己的个性与独立。

性与攻击,听上去是一组黑暗的词语。那么,可以换成另一组词语:爱与自由。

爱,拉近我们与另一个人的距离,使得我们不再孤独,并充分享受关系中的温暖与美好。

而自由的获得,离不开愤怒与攻击。因为,我们每个人都或多或少有控制欲望,免不了想把自己的意志强加在另一个人身上,而那个被强加的人,必须靠愤怒与攻击来与强加者拉开距离,否则他就不会成为一个自由的人。

更重要的是,别人一旦过分地侵入你的空间,你的愤怒是不可避免的。你永远不能阻止自己愤怒的产生,你最多只能暂时把愤怒压抑下去。不过,如果这愤怒被压抑了太久太多,那么它一旦爆发,就会是毁灭性的,要么是毁灭对方,要么是毁灭自己。

这正是为什么那些内向的、孤僻的、听话的人,经常会做出令周围人都难以理解的事情来。

会合理地表达愤怒的人,远比从不愤怒的人更适合与别人建立关系。

对愤怒的压抑导致了悲伤。

任何一种情形中,我们都面临着选择的问题:是按照自己的意志来,还是按照别人的意志来?

按照自己的意志,就会有一种自由感,所以存在主义说:我选择,我自由,我存在。

从天性上讲,没有谁愿意按照别人的意志来,但你可能被逼迫,被人要求按照他的意志来。

这样的时刻,你会有愤怒产生。

这样的时刻,你需要表达愤怒,捍卫自己的疆界,忠于你自己的存在。

若你没做到,你就是在失去你自己、背叛你自己。同时,愤怒还是产生了,但不能指向外界,转而指向了你自身。

愤怒指向自身的表现方式有很多种,譬如内疚、羞愧、自卑……这些东西日积月累,最终就会导致极度糟糕的心境。

压抑愤怒所伴随着的,是一个更为可怕的失去——丢失你自己。

失去你自己,总是慢慢发生的。尽管在重大选择上,你也会失去自己,但要命的是那一个又一个细节,每一个细节中你都不能做到忠于你自己的心,于是你的存在本身就被否定了。

我无选择,我无自由,我无存在。

#认知心理学 #心理学书籍 #心理学家 #心理学 #心理學 #读书笔记 #愤怒 #悲伤 #性 #欲望 #攻击

>>阅读更多

用户:元元

2025-05-05 16:16:48 晴

一、倾听你的声音,用心理学点亮生活。

情感问题:欢迎诉说,情感关系、两性关系、亲子关系、人际关系,都可以哦!

情感咨询:出现的问题+需要什么样的结果

情感陪伴:留你的方式,关注我。

情感发泄:欢迎吐槽(工作、生活、成长困惑、内耗、焦虑和抑郁都行)

二、我擅长处理情感修复、失恋陪伴 、焦虑抑郁情绪及压力应对。相信每个人都有内在的疗愈力量,我的工作是陪你找到属于自己的答案。

关系议题:亲密关系修复,亲子沟通障碍

个人成长:自我认同,职业倦怠,创伤后成长

情绪管理:焦虑,抑郁,压力应对。

三、我相信改变的发生源于深度的理解与接纳

在感情的世界里,懂比爱更重要

不要让没有地方诉说成为问题

不要让不知怎么表达成为障碍

不要让不知如何开口成为遗憾

#心理疗愈&情感倾诉 #心理疏导 #情绪管理 #心理學 #我的引力签 #情感指导

>>阅读更多

用户:kitten

2025-03-14 12:38:37 晴

请问有对心理学有了解的人吗?

想倾诉一下自己的小问题,找找原因

如果是小⭕️的可能会更好一点

#心理分析 #心理學 #心理分析师 >>阅读更多

用户:天行健

2025-04-07 20:51:25 晴

前几天发了一条瞬间,大意是那些动辄说自己“抑郁症”的人,往往会逐步把自己变成描绘的样子。

今天在B站看心理学家“叶斌博士”的视频,他也说出了类似的话,还举了一个很有趣的例子:高校心理学专业教材《变态心理学》专栏1-2中提出了一个心理学现象“医学生综合征”。大意就是学习医学的学生会认为自己或朋友得了某种在课堂上或书本上学习过的疾病。这就是所谓的“医学生综合征”,也就是在对情况没有完整的、深入的了解,也没有临床实践经验时,只根据个别现象得出结论,通常是不正确的。

这也验证了我一直以来的思考,“唯心主义”不是“心想事成”,而是对坏的事情念念不忘之下,必然会造成自己的心态滑坡,心理压力逐步加大。进而在杯弓蛇影的自我恐吓,和因为害怕不断将坏症状套在自己的身上后,影响到身体的生理功能,最终形成恶果自食。

乐观一些,积极一些,不要活在别人的嘴里。

对了,你发现梨花丛里的小精灵了么?

#心理學 #你的人生 >>阅读更多

用户:小仙女

2025-04-01 10:52:32 晴

心理课学的#心理学学习 #心理學 >>阅读更多

用户:治愈先生

2025-03-20 12:38:24 晴

"抑郁不是矫情,是心灵重感冒。阴霾终散,微光常在,你不是独自面对黑暗。"#心理學 >>阅读更多

用户:。

2025-02-21 22:05:55 晴

躁郁症

“躁郁症”是一种为期至少两年且多次出现轻度高能量水平发作和轻度抑郁发作的情况。因为它们明显不那么严重,高能量水平发作没有达到轻度躁狂或躁狂发作标准,而抑郁发作不符合重度抑郁发作的标准。在两年时间内,患者必须有超过一半的时间处于高能量水平或抑郁状态。在某些情况下,躁郁症可能发展成双相情感障碍I型或双相情感障碍Ⅱ型。但在经历过这种轻度情绪交替发作模式的人中,有相当一部分人并没有出现更严重的症状。#双向情感障碍 #心理學 >>阅读更多

用户:ADHD自救中的拿铁

2025-02-21 20:12:46 晴

阿兰.德波顿有一话

“嫉妒,是我们心中自我不满的一种折射”

嫉妒,并不是只会出现在我一个人身上的“问题”,而是每一个人都必然会经历的一种情绪。

就像悲伤、愤怒一样,它会出现,也会离开。

它是一个内观的契机,或许揭示着我们内在的匮乏,或许是在提醒我们记得关怀自己。

接纳它,允许它穿过你,它和其他情绪一样,会让你成为更完整的自己。

#碎片阅读 #心理學 #阅读 >>阅读更多

用户:刺猬

2025-04-12 21:48:12 晴

#心理学 #心理学研究 #心理學 #心理學 欢迎参与分析房树人 >>阅读更多

用户:暮雪梵云🌙✨

2025-02-14 22:13:54 晴

Why do birds suddenly appear,

Everytime you are near?

Just like me, they long to be,

Close to you.

#小丑2 #双重幻想 #心理學 >>阅读更多

用户:hi

2025-04-12 20:46:41 晴

能够将情绪浮于意识之上并命名它,才能更深地理解我们的内心世界

#心理解读 #心理學 >>阅读更多