来了soul没几个星期,就一直在思考一个问题:“为什么在虚拟世界,两个从没有见过面的人,在刚刚遇到的时候可以彻夜长谈仿佛有说不完的话? 又为什么过了一段时间好像话题枯竭,变得无话可说,进而再次成为陌路人?” 把自己的想法和观点捋了捋,大概是这样的:虚拟世界的关系如同“速生植物”。 初遇时的热烈,源于“安全的自我表露”“理想化想象”与“即时需求满足”。后期的疏离,则是“话题耗尽”“需求错位”与“虚拟关系脆弱性”的必然结果。 我们既渴望无需承担现实压力的“完美连接”,又在潜意识中渴求超越语言的“真实共鸣”。最终,关系的存续与否,取决于双方能否从“符号互动”走向“价值共生”,无论是虚拟还是现实。

来了soul没几个星期,就一直在思考一个问题:“为什么在虚拟世界,两个从没有见过面的人,在刚刚遇到的时候可以彻夜长谈仿佛有说不完的话? 又为什么过了一段时间好像话题枯竭,变得无话可说,进而再次成为陌路人?” 把自己的想法和观点捋了捋,大概是这样的:虚拟世界的关系如同“速生植物”。 初遇时的热烈,源于“安全的自我表露”“理想化想象”与“即时需求满足”。后期的疏离,则是“话题耗尽”“需求错位”与“虚拟关系脆弱性”的必然结果。 我们既渴望无需承担现实压力的“完美连接”,又在潜意识中渴求超越语言的“真实共鸣”。最终,关系的存续与否,取决于双方能否从“符号互动”走向“价值共生”,无论是虚拟还是现实。

给女人50万现金或者100万的包,哪个她会更开心?

农历2月2,龙抬头,温州人应该是人手一碗芥菜饭!小露一手,尝尝味道!

在回悉尼的航班上,三万英尺的高空,每个人都自顾自的,即便比邻而坐,飞行十几个小时,彼此也不会说上一句话。 这让我想起上周末在Soul上,和那位陌生人,我们可以就各种话题兴致勃勃的聊到凌晨三点也没觉得累。 中年以后,越来越懂这种反差里藏着的真相。现实中的社交像一场精心编排的舞台剧,我们习惯了在各种场合扮演“得体”的角色:沉默是成年人的安全距离。就像邻座的乘客,会担心冒昧的开口会打破某种“互不打扰”的潜规则,害怕暴露疲惫的灵魂会让彼此尴尬。 但在Soul的对话框里,那些闪烁的输入提示却带着奇妙的魔力。没有名片上的头衔,没有朋友圈的人设,我们只是带着故事迁徙的灵魂。在这里,“你喜欢听谁的歌”比“你年薪多少”更有重量,“今天遇到的晚霞”比“项目进度”更值得分享。中年男人藏在领带下的疲惫,在这里可以化作一句“其实我也有过类似的经历”,那些在现实中被压缩的感性,终于在陌生人的共鸣里找到了呼吸的空间。

40岁的男人的三不原则:不主动熬夜,不拒绝零食,不承认自己老了。

过去的1984 今天的41岁 还是一个人 如此甚好 雨夜 没戴伞 淋淋雨 庆自己的生

我时常在思考:Soul或其他线上交友平台的真正意义到底在哪里? 也许就是它可以让我们这些平日里为了生存,为了和谐的与他人相处而戴着面具生活的普通人,可以“肆意妄为”的以“自我为中心的”与他人相处。 譬如,斜上角的那位女士,在生活场景里,即便我觉得和她有眼缘,我也100%不可能主动和她打招呼。即便我会,她大概率也不会理我。因为我们彼此都有太多的顾忌。但在soul上,我可以毫无顾忌的群发100条“早安你好,可以认识你吗?”,然后收到50个回复。 人,是环境的产物。中国人大都活得太累,太顾忌他人和社会对我们的看法。

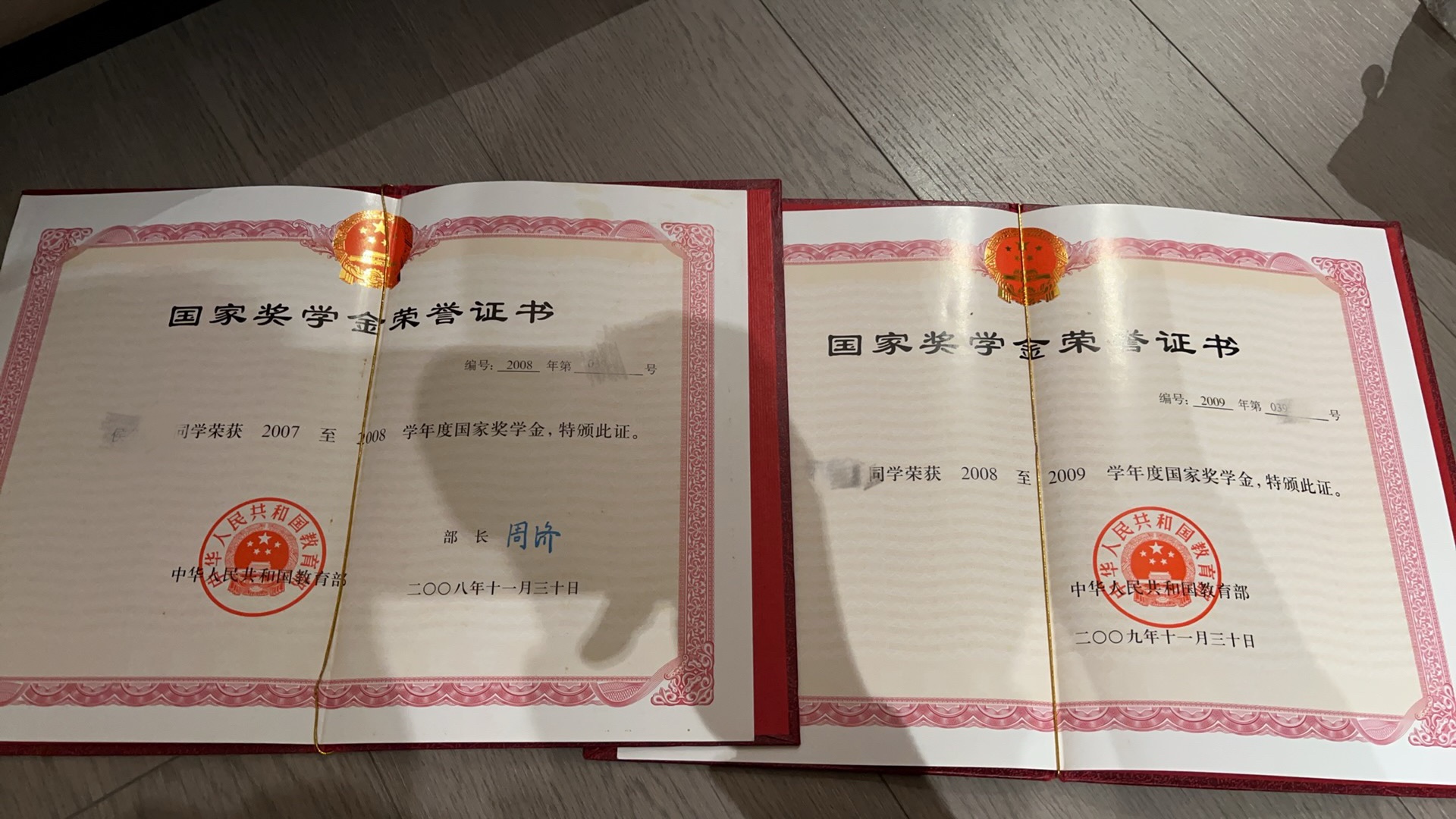

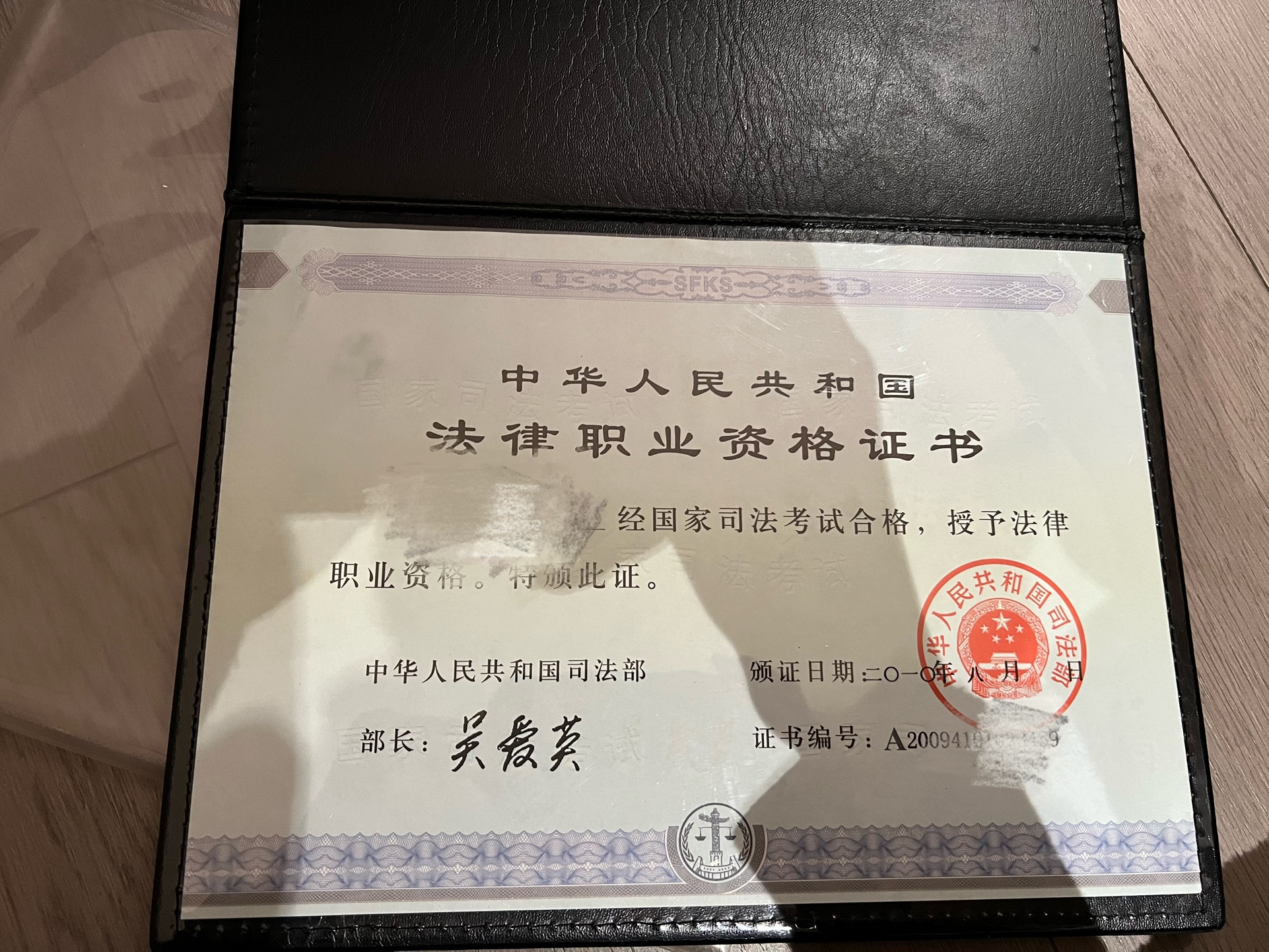

上学的时候才是人生巅峰 整理老物件,偶然翻出了学生时期的荣誉,原来当年的自己才是人生巅峰,快20年过去了,真是时光如梭,平庸地活着

在昆明,董家湾76号越南小卷粉也该也是鼎鼎大名了。去年有一下办事路过,排队半小时愣是没吃到。没想到小区团购就能送到家,必须果断来两上两份~[色]

在Soul里,“有趣的灵魂无需漂亮皮囊的加持”是最真实的注脚。当我们隔着屏幕用文字交流,外貌渐渐隐退,留下的是思维的共振。你或许从未见过对方模样,却能因一句“人生若只如初见”,聊起王家卫《2046》中那列载满回忆的列车,探讨“人该困守过去的美好,还是学会与时间和解”。这种超越视觉的共鸣,让社交回归精神对话的本质。 这种相处如同拆灵魂盲盒,无关外貌,只在文字中拼合契合的轮廓。你不知对方美丑,却在对话中感知思想的同频。对方懂你“人生若只如初见”背后的遗憾,会用《2046》里“记忆与时间”的隐喻回应你的感慨,让那些藏在文字里的情绪有了落点。原来“有趣”从不是皮囊的附属品,而是有人能接住你的每一个“观点”或“感慨”。 “原来有人和我想得一样”的瞬间,这或许才是Soul最吸引人的地方,让每个灵魂都能在文字的碰撞中,找到无需外表加持的共鸣。

作为一枚70后大叔,有跟我一样坚持晨跑,坚持健身的吗

[SOS][SOS]中年人的爱情,是齿轮嵌合般的静水流深 中年人的情感世界早已褪去荷尔蒙的镀金层。他们不再相信电光火石的激情能熔断生活的锁链,而是像精密仪器般寻找能严丝合缝嵌合的齿轮。 经历过婚姻解体的男人,更懂得认知同频的珍贵。他们在深夜书房里筛选的不只是书单,更是能接住隐喻与留白的对话者;周末美术馆的驻足,检验着审美光谱的波长是否重叠;户外背包的重量,丈量着生命热忱的等高线。这些静默的刻度,比情话更能丈量灵魂的共振半径。 中年人把争执视为能量黑洞。他们打磨出玉石般的处事哲学——意见相左时,一个暂停键比十句辩白更有重量;情绪翻涌时,沏茶的间隙足以让理性归位。这种克制不是冷漠,而是深知亲密关系的容错率经不起任性挥霍。 在财富积累的黄金期,中年人把爱情安放在事业的第二象限。不是情感贬值,而是参透了马斯洛金字塔的生存逻辑。他们用经济实力铸造安全屋,让感情不必在房贷、教育费的重压下变形。这种清醒的排序,恰是对关系最务实的守护。 中年爱情是删繁就简的山水画,留白处自有深意。当两个完成自我建构的个体相遇,不必用力缠绕,只需保持同频振动的默契,在各自的人生轨道上并行向前,偶尔交汇的眼神里,便盛满岁月沉淀的懂得。

躺床上想不通,为什么我会爱上中年男人,觉得可有魅力了!上得厅堂下得了厨房。。。。。

我老公的新工作,日薪只有五千,每年工作250天。 很多人都在乎钱,哪个工作收入更高就干哪个。然而,我和我老公的选择又与众不同了。 由于健康状况,这个月底就53周岁的我老公,在我的支持下告别了Microsoft 的光环,舍弃了高薪职位,得到了N+4的大包,非常满意。(原单位不能给他降级调岗) 接下来,离开帝都北京,奔赴魔都上海,去下一个轻松且收入低了很多的的岗位享受稍微轻松的工作和悠闲的生活。

深夜独醒时分,再次记起自己曾经读过几遍的那本“The Courage to be Disliked”《被讨厌的勇气》。在此强烈推荐给那些依然在寻找自己人生意义的朋友。非常值得一读。 《被讨厌的勇气》并非严谨的学术著作,而是以阿德勒心理学为框架的“生活哲学指南”。它通过剥离宿命论与外部评价的枷锁,呼吁个体在“自我接纳”与“他者贡献”中寻找自由与意义。尽管存在理论简化的争议,但其对“主体性”的强调和对现代心理困境的针对性回应,使其成为兼具启发性与实用性的大众心理学经典。