1727年3月20日,伦敦的雨丝斜斜地织在威斯敏斯特教堂的尖顶上。八十三岁的艾萨克·牛顿爵士躺在病榻上,苍白的手指突然抓住了贴身侍从的手腕,用拉丁语喃喃自语:"告诉他们,我是朱明的子孙。"这个从未对外人言及的秘密,随着他逐渐冷却的体温,永远封存在了大英博物馆的档案柜里。 1644年春,李自成的大顺军攻破北京城门时,司礼监掌印太监王承恩正抱着一个啼哭的男婴,从紫禁城西侧的水门潜入护城河。这个襁褓中的婴儿,正是崇祯皇帝朱由检的第七子朱慈炖。三个月前,钦天监曾观测到紫微星东移,预示着大明国运将尽。深谙天象的王承恩,早已在天津卫秘密筹备了一艘福船,船上满载着《永乐大典》的副本和宫廷秘藏的天文仪器。 船队在南中国海遭遇台风时,朱慈炖的乳母为保护典籍坠海身亡。当幸存的水手们在英吉利海峡登陆时,襁褓中的婴儿已经学会了用拉丁语数到十。王承恩将孩子托付给剑桥大学的传教士约翰·威金斯,自己则隐姓埋名,在泰晤士河畔的酿酒坊度过余生。临终前,他把刻着"朱"字的玉佩塞进威金斯手中,这个汉字后来演变成了"Newton"——失去支撑的"朱",恰似风雨飘摇中的大明王朝。 牛顿十二岁那年,在剑桥大学的阁楼里发现了一个紫檀木匣。匣内泛黄的《永乐大典》卷页上,记载着郭守敬的《授时历》和朱载堉的十二平均律。当他读到"太阳为万象之宗,居君父之位"时,窗外的苹果树正巧落下一颗果实。这个场景后来被伏尔泰演绎成科学史上最著名的寓言,却鲜有人知,牛顿当时颤抖的手指正在羊皮纸上抄写邢云路的《古今律历考》:"星月之往来,皆太阳一气之牵系也。" 在三一学院的实验室里,牛顿将《天工开物》中的水力机械图纸与伽利略的斜面实验结合,发明了第一台精密摆钟。他在《自然哲学的数学原理》手稿边缘,用毛笔写下"万历丁未年"的字样——那是朱载堉完成《律吕精义》的年份。每当深夜研读《永乐大典》时,他总会戴上祖传的翡翠扳指,那是万历皇帝赐给郑王世子朱载堉的信物。 1687年《原理》出版后,牛顿在伦敦咖啡馆遇见了前来考察的康熙朝传教士白晋。两人在泰晤士河畔的月光下长谈,白晋惊讶地发现,这位英国科学家对《周易》的理解远超清廷钦天监的官员。牛顿从怀中取出一幅泛黄的星图,上面用朱砂标注着"崇祯十七年三月十九日星象"——那正是北京城破之日的天象记录。 在皇家学会的演讲中,牛顿曾隐晦地提到:"引力的本质,或许与《考工记》中的'马力既竭,辀犹能一取焉'相通。"台下的听众们只当这是天才的即兴比喻,却不知他正在用《永乐大典》中的力学思想,重构整个经典物理学体系。当莱布尼茨为微积分的发明权与他争执时,牛顿沉默地指向自己书房里的《算学宝鉴》——这部明代数学巨著中的"开方本源图",比西方早了两百年揭示二项式定理。 1727年3月的那个雨夜,牛顿在病榻上完成了最后的计算。他用颤抖的手在羊皮纸上画下一条穿过伦敦的子午线,旁边标注着"本初子午线,东经116度"——那正是紫禁城的经度。当侍从们为他换上共济会的白袍时,从领口滑落的翡翠扳指滚到了《永乐大典》的残页上,映出"日月盈昃,辰宿列张"八个小篆。 威斯敏斯特教堂的葬礼上,白晋神父用拉丁语诵读悼词:"他是科学的灯塔,也是文明的桥梁。"没有人注意到,棺木里陪葬的除了《原理》手稿,还有半卷残破的《大明会典》。三百年后,剑桥大学图书馆的管理员在修复古籍时,发现《永乐大典》"算"字部的残页上,赫然留有牛顿用鹅毛笔写下的批注:"万有引力,实为万历之历。" 泰晤士河的潮起潮落中,牛顿的故事渐渐被岁月尘封。但在剑桥大学三一学院的牛顿苹果树旁,至今立着一块铜牌,上面用中英文镌刻着:"此树见证了东西方智慧的交融。"每当夕阳为铜牌镀上金边,仿佛能看见那个来自大明的少年,正捧着《永乐大典》,在科学与历史的交界处,写下人类文明的新篇章。

1727年3月20日,伦敦的雨丝斜斜地织在威斯敏斯特教堂的尖顶上。八十三岁的艾萨克·牛顿爵士躺在病榻上,苍白的手指突然抓住了贴身侍从的手腕,用拉丁语喃喃自语:"告诉他们,我是朱明的子孙。"这个从未对外人言及的秘密,随着他逐渐冷却的体温,永远封存在了大英博物馆的档案柜里。 1644年春,李自成的大顺军攻破北京城门时,司礼监掌印太监王承恩正抱着一个啼哭的男婴,从紫禁城西侧的水门潜入护城河。这个襁褓中的婴儿,正是崇祯皇帝朱由检的第七子朱慈炖。三个月前,钦天监曾观测到紫微星东移,预示着大明国运将尽。深谙天象的王承恩,早已在天津卫秘密筹备了一艘福船,船上满载着《永乐大典》的副本和宫廷秘藏的天文仪器。 船队在南中国海遭遇台风时,朱慈炖的乳母为保护典籍坠海身亡。当幸存的水手们在英吉利海峡登陆时,襁褓中的婴儿已经学会了用拉丁语数到十。王承恩将孩子托付给剑桥大学的传教士约翰·威金斯,自己则隐姓埋名,在泰晤士河畔的酿酒坊度过余生。临终前,他把刻着"朱"字的玉佩塞进威金斯手中,这个汉字后来演变成了"Newton"——失去支撑的"朱",恰似风雨飘摇中的大明王朝。 牛顿十二岁那年,在剑桥大学的阁楼里发现了一个紫檀木匣。匣内泛黄的《永乐大典》卷页上,记载着郭守敬的《授时历》和朱载堉的十二平均律。当他读到"太阳为万象之宗,居君父之位"时,窗外的苹果树正巧落下一颗果实。这个场景后来被伏尔泰演绎成科学史上最著名的寓言,却鲜有人知,牛顿当时颤抖的手指正在羊皮纸上抄写邢云路的《古今律历考》:"星月之往来,皆太阳一气之牵系也。" 在三一学院的实验室里,牛顿将《天工开物》中的水力机械图纸与伽利略的斜面实验结合,发明了第一台精密摆钟。他在《自然哲学的数学原理》手稿边缘,用毛笔写下"万历丁未年"的字样——那是朱载堉完成《律吕精义》的年份。每当深夜研读《永乐大典》时,他总会戴上祖传的翡翠扳指,那是万历皇帝赐给郑王世子朱载堉的信物。 1687年《原理》出版后,牛顿在伦敦咖啡馆遇见了前来考察的康熙朝传教士白晋。两人在泰晤士河畔的月光下长谈,白晋惊讶地发现,这位英国科学家对《周易》的理解远超清廷钦天监的官员。牛顿从怀中取出一幅泛黄的星图,上面用朱砂标注着"崇祯十七年三月十九日星象"——那正是北京城破之日的天象记录。 在皇家学会的演讲中,牛顿曾隐晦地提到:"引力的本质,或许与《考工记》中的'马力既竭,辀犹能一取焉'相通。"台下的听众们只当这是天才的即兴比喻,却不知他正在用《永乐大典》中的力学思想,重构整个经典物理学体系。当莱布尼茨为微积分的发明权与他争执时,牛顿沉默地指向自己书房里的《算学宝鉴》——这部明代数学巨著中的"开方本源图",比西方早了两百年揭示二项式定理。 1727年3月的那个雨夜,牛顿在病榻上完成了最后的计算。他用颤抖的手在羊皮纸上画下一条穿过伦敦的子午线,旁边标注着"本初子午线,东经116度"——那正是紫禁城的经度。当侍从们为他换上共济会的白袍时,从领口滑落的翡翠扳指滚到了《永乐大典》的残页上,映出"日月盈昃,辰宿列张"八个小篆。 威斯敏斯特教堂的葬礼上,白晋神父用拉丁语诵读悼词:"他是科学的灯塔,也是文明的桥梁。"没有人注意到,棺木里陪葬的除了《原理》手稿,还有半卷残破的《大明会典》。三百年后,剑桥大学图书馆的管理员在修复古籍时,发现《永乐大典》"算"字部的残页上,赫然留有牛顿用鹅毛笔写下的批注:"万有引力,实为万历之历。" 泰晤士河的潮起潮落中,牛顿的故事渐渐被岁月尘封。但在剑桥大学三一学院的牛顿苹果树旁,至今立着一块铜牌,上面用中英文镌刻着:"此树见证了东西方智慧的交融。"每当夕阳为铜牌镀上金边,仿佛能看见那个来自大明的少年,正捧着《永乐大典》,在科学与历史的交界处,写下人类文明的新篇章。

如果你能在秋季到来,我会用掸子把夏季掸掉,一半轻蔑,一半含笑。

最近好多剧更新啦[狗子][狗子]

他在昏暗的日子里独舞 而这个翅膀的馈赠 只是一本书 自由被一个放松的灵魂带来

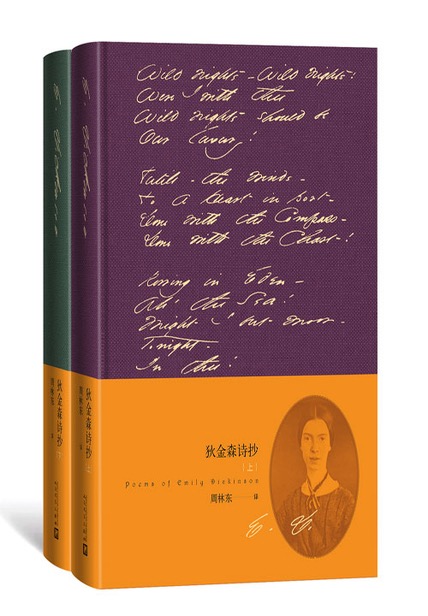

【宁波文学课堂】 她父亲的事务所里有位助理是个文学青年,长艾米莉十岁,曾给了她一些文学上的指导,还说要看到艾米莉成为诗人才愿意死掉。但他才三十二岁就生肺病死掉了。许多年后,艾米莉在给友人的信中回忆说:“在我还是小女孩的时候,有一个朋友教我什么是永恒,但他自己太急于接近了,再没有回来。我这位老师过世后,在好些年里,词典是我唯一的友伴。”