大概有20年没看过杜拉斯的书了,这本《劳儿的劫持》当年是肯定没看完的,我现在看仍然觉得晦涩难懂,看完以后稍微看了一下背景资料才发现女主人公劳儿是个精神病患者,这给我没能完全读懂带来很大的安慰,如果我真的完全理解了劳儿恐怕我也病的不轻吧!

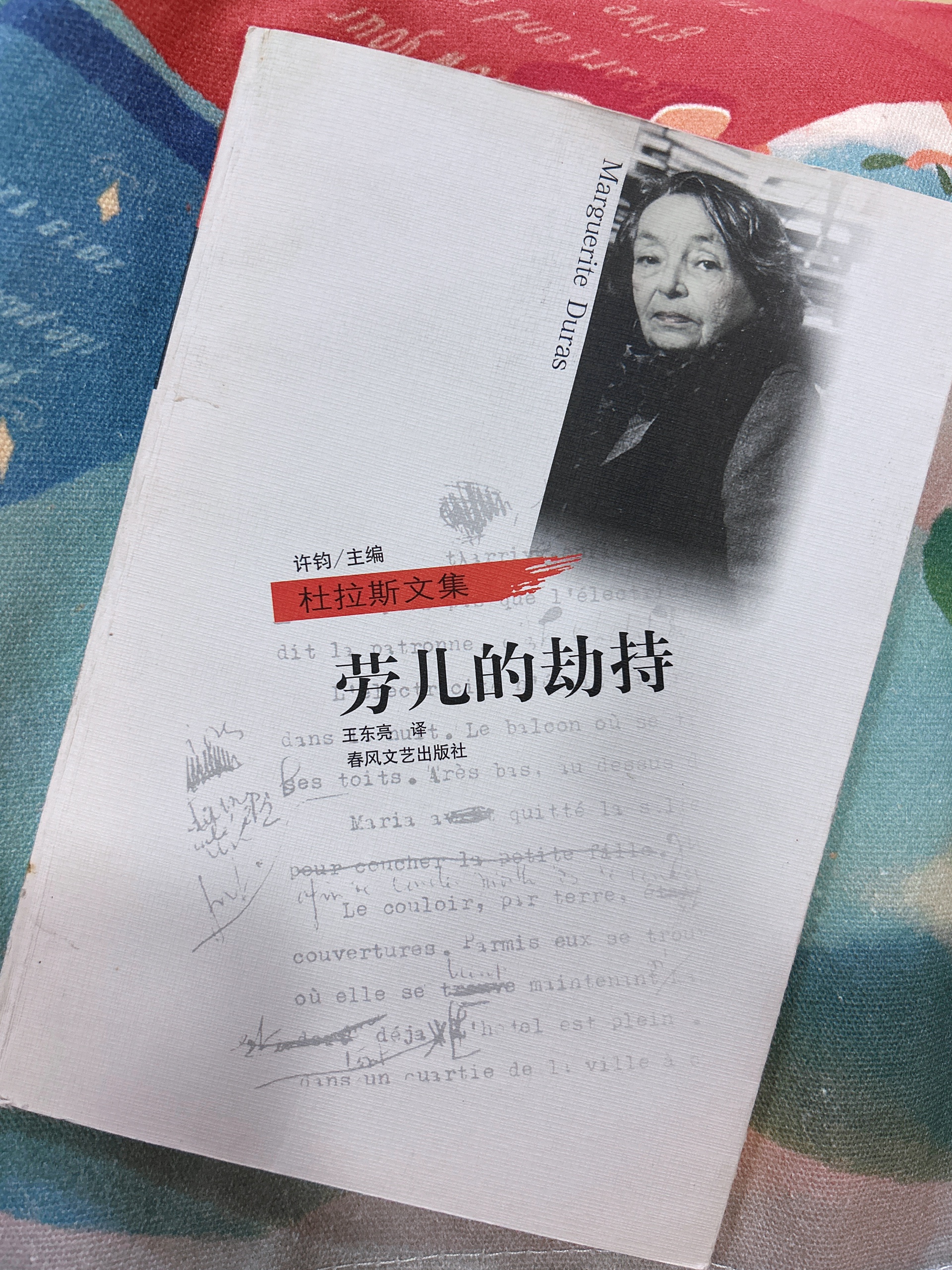

一九七九年某一天,在极度消沉、濒于自绝(这早已不是第一次了,正如她酒精中毒被送进医院急救一样)的边缘,杜拉斯与一位打过电话来的朋友又谈到了“世界的末日”,并使用了“沉没”这个词。朋友问她:“您真的认为末日将临吗?请设想一下,一个世纪以后再没有人读您的作品了。”她马上回答:“我?我的作品会有人读的。在一份盖洛普民意测验上,我属于人们最后还要读的那一打作家中的一个。”杜拉斯对于作品的自信现在看来不是盲目的,半个多世纪后的今天,她仍然是灿若星辰的作家星空中不可或缺的独特存在,中国人爱她除了因为她巨大的才华,她那深藏在闪烁模糊的词语和犹豫不决的动作背后的深层隐秘,她作品中丰富的亚洲元素,还有她那个年代被不少人诟病的反叛和张扬。在 2021年的圣塞巴斯蒂安电影节上展映,2022年在法国上映的《我想聊聊杜拉斯》(Vous ne désirez que moi)仍然在讲述着玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)和比她小38岁的最后一个伴侣扬·安德雷亚(Yann Andréa)的故事。

至于女主人公劳儿乃至整部小说的来历,据法国符号学家让-克罗德•高概教授在“杜拉斯文本的符号学分析”中记载:“有一天,杜拉斯去一家治疗心理脆弱患者的医院。

里面的男女通常是一些接受药物治疗的病人。她到的那一天,是一个节庆的日子。大家在庆新年,有一个舞会。进入舞厅的时候,病人们在跳舞,当然有些人病症严重得一眼就能让人看出他们是病人。在那里跳舞的其他人中有一位年轻女人面部绝对平静。她跳得如此之好,人们会误认为她一点儿病也没有。可是,这是一个精神分裂症患者,病情非常严重。正是看到了这么个人才使杜拉斯产生了写一部精神病人的书的灵感,后来就写出了《劳儿的劫持》。”

杜拉斯以某种显得滞重、令人感觉不适的语言去尽量贴近笔下人物的心理创伤和精神障碍。于是在《劳儿的劫持》中我们看到了与人物和叙述者的心智衰退相联的不合常规的言语使用。这种对内在不适与心理病症的忠实也体现在价值判断的消失、净化作用的减退上:“没有治愈,也没有上帝,没有价值,也没有美,除了处在深度分裂中的病态美。大概,艺术从来没有这样缺少疏导,缺少净化。”有人说过:杜拉斯的作品不适合脆弱的读者,因为它让人“与疯狂擦肩而过”,“它不是从远处展示着、观察着、分析着疯狂,让人有距离地承受,期望着一个出路”,“相反,它与疯狂合为一体,直向你冲来,没有距离,来不及躲开”。

而对各种各样的解读、批评,杜拉斯说:“这毕竟是一部到处都有翻译的书……自劳儿从我这里出去、我第一次看见她以后,再也没有找到她。劳儿,她属于你们,是你们造就了她。”劳儿是个疯子,但看完这本书我不由想到翻译这本书对译者来说是巨大的挑战,这挑战来自小说的叙述和语言;也是一种考验,对翻译者的神经与理解力的考验。因为它看上去讲的是一个疯女子的故事,而讲这个故事的人不能说没被传染上某些相关的病症。正如译者所说:“一个词,一个并不存在而又确实在那儿的词,在语言的转角处等着你,向你挑战。”一个完整的句子,表述着简单的事实,被拆散,被打破,被割裂,碎尸一般;而承载着某种不定的情境、状态或认识的一个火车一样的长句终于走到尽头时却遭遇到猝不及防的质疑和否定。在这同生命本身一样破碎、一样隐晦的语言面前,翻译又是什么呢?准确与忠实当然是最好的意愿。而对于在汉语中很少被如此严格对待的生命体验,怎能指望方块字早已准备好一些现成的表达方式呢?在译文中寻找文雅与优美肯定是徒劳的,因为一些接近此类标准的如“中规中矩”、“天方夜谭”似的四字成语,在如此极端的经验与语言面前,早已离题千里了。

评论: