烟雨黄州

(一)

元丰三年的冬雨,比汴京更冷。

在定惠院的禅房里打坐,听着檐角漏下的雨声,一滴一滴,一滴一滴,似有若无,砸在石阶上,落到树丛里,声音稀落而隐约。

江边的冬天,阴湿无比。

如厕时,伸手摸了摸粗陶碗里的冷水,指尖触到水面时,竟分不清是水更冷,还是骨头更寒。

这是从乌台诗案被贬黄州后,我见到的第一场雨。

黄州冬夜,连打更声都显得稀薄慵懒。裹着单衣,在油灯下无法入眠。反复摩挲着自己在乌台狱中写下的绝命诗,“百年未满先偿债,十口无归更累人”,那时的心境,浸透在手中迟滞的墨迹里,此刻读来,仍如尖刀剜心。

窗外疏桐被雨水打得簌簌作响,想起远方的妻儿,顿生无限思念。

起身,抓起笔,在墙上疾书:

缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。……

墨汁顺着砖缝蜿蜒而下,像一道漆黑的泪痕。

定惠院的老僧友好慈祥,特意送来半碗温热的黍粥,让我倍感亲切。

捧着碗,想起昔日汴京琼林宴上的金盘玉脍,反而觉得此时的粥羹,胜过往日一切。

如今,妻儿尚在千里之外,唯有长子苏迈随行。前日苏迈去江边赊鱼,却被渔人认出是“乌台案逆犯”之子,居然连一片鱼鳞都没能带回。我于是只得苦笑一声,将粥推给了面有饥色的儿子:“你正长身体,多吃点,我现在没有食欲。”

(二)

二月初,家眷终于抵达黄州。

二十余口人丁挤进临皋亭时,空间狭小,一片混乱,大人嘈杂,小儿哭啼,难得有清闲的时间。

江风裹着冷雨灌进窗棂,王朝云抱着襁褓中的苏遁,缩在角落,王闰之默默将最后一件裘衣拆成布片,给幼子缝制冬衣。

“每月四千五百钱,分三十串悬于梁上。”我这样算计着,将铜钱串挂好,画叉却悬在半空。

这曾是洛阳牡丹花会上赢来的金丝楠木叉,此刻竟成了量度生死的尺规。忽觉荒唐,从前挥毫泼墨的右手,如今每日只能挑起一百五十文的生计。

(三)

三月惊蛰,马正卿送来地契时,我正蹲在泥泞中,拔除地里的杂草。

城东五十亩荒坡上,碎陶与断戟半埋土中,仿佛前朝战魂未散。尽管如此,能得到好友赠予的土地,可为生计提供一点帮助,也是开心的事呀。我于是携妇将雏,整日劳作,手上长了不少老茧,虎口也出血了,破了的水泡,如桃花般醒目。

“此非东坡,乃炼狱也!”陈季常来访时,见我赤脚踩在荆棘丛中播种,惊得险些跌落驴背。

我却大笑:“昔年读《归去来兮辞》,只羡陶潜采菊,今日方知种豆南山下之乐!”

某夜骤雨倾盆,江水暴涨。

我冒雨冲出门外抢救东坡上的麦种,泥浆漫过芒鞋,冷得刺骨。

归来时,累得东倒西歪。却见竹筒里攒下的铜钱被雨水冲散,王闰之正跪在地上摸索。扶起妻子,发现她指尖渗血:为捡一枚沾泥的铜钱,生生抠裂了指甲。

看着她的指尖,我心生愧疚,却又无可奈和,人呀,虎落平阳时,夫复何言?

(四)

雪堂落成那日,黄州暴雨如注。

我特意在四壁画满雪絮,又取门前积水研墨,写下《寒食帖》。墨迹未干,泪已先落:“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”

看我落泪,王朝云默默端来一瓮新酿的蜜酒,酒液中还浮着几片腊梅。

这腊梅,是去年汴京旧宅移栽过来的残枝。到得黄州,却也生命力顽强,这梅花,大概是朝云对我的痛惜,也算是鼓励。

(四)

我爱酒,酒量却比李白差得太多。

某个雨夜,醉倒在江畔。醒时才发现,蓑衣被狂风卷走,芒鞋陷进淤泥。

站在江堤的暮色苍茫里,醉意朦胧中,恍惚间似见王安石立于舟头,乌帽青衫,手执《青苗法》奏折。我对着江水,仰天高歌:“长恨此身非我有!”长歌当哭,好似对天地发出的一声追问和叹息。

“子瞻!”张怀民提灯寻来时,我正抱着一块赤壁石喃喃自语。

“怀民你看,这石上纹路,像不像当年我们在凤翔修的水渠?”友人解下大氅为我披上,忽然也哽咽不已:“若早知文字能杀人,宁可终生不握笔……”

雨声渐歇,东方泛起鱼肚白。我摇摇晃晃起身,抓起一根竹杖指向云雾缭绕的赤壁:“走!去瞧瞧周郎当年火烧战船处!”怀民摇头苦笑:“此地非真赤壁。”我却大笑:“真真假假何妨?心中有惊涛,何处不赤壁!”

(五)

元丰五年的春雨来得格外早。我戴着竹笠立于东坡,看新苗破土而出。远处有农人高唱《猪肉颂》,炊烟混着肉香漫过山坡:当初为果腹琢磨出的炖肉方子,竟成了黄州稚童皆知的歌谣。

忽然想起那个漏雨的冬夜,王朝云将最后一把米熬成羹时说过的话:“使君莫忧,天无绝人之路。”如今想来,上天确实给了一条最崎岖的路,却让我也在黄州走出了“自爱铿然曳杖声”的豁达。

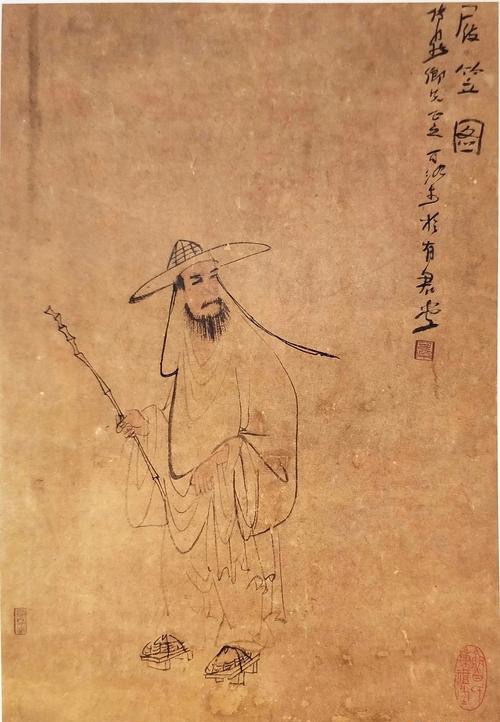

雨丝斜斜掠过麦苗,我摘下斗笠,任雨水流淌,冲刷鬓角早生的华发。

江风送来渔夫的号子,我忽然感到天地宽阔,并且从未有过的轻松,不禁朗声长笑,高声吟诵起来:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

黄州的雨,终于暖了。

评论: