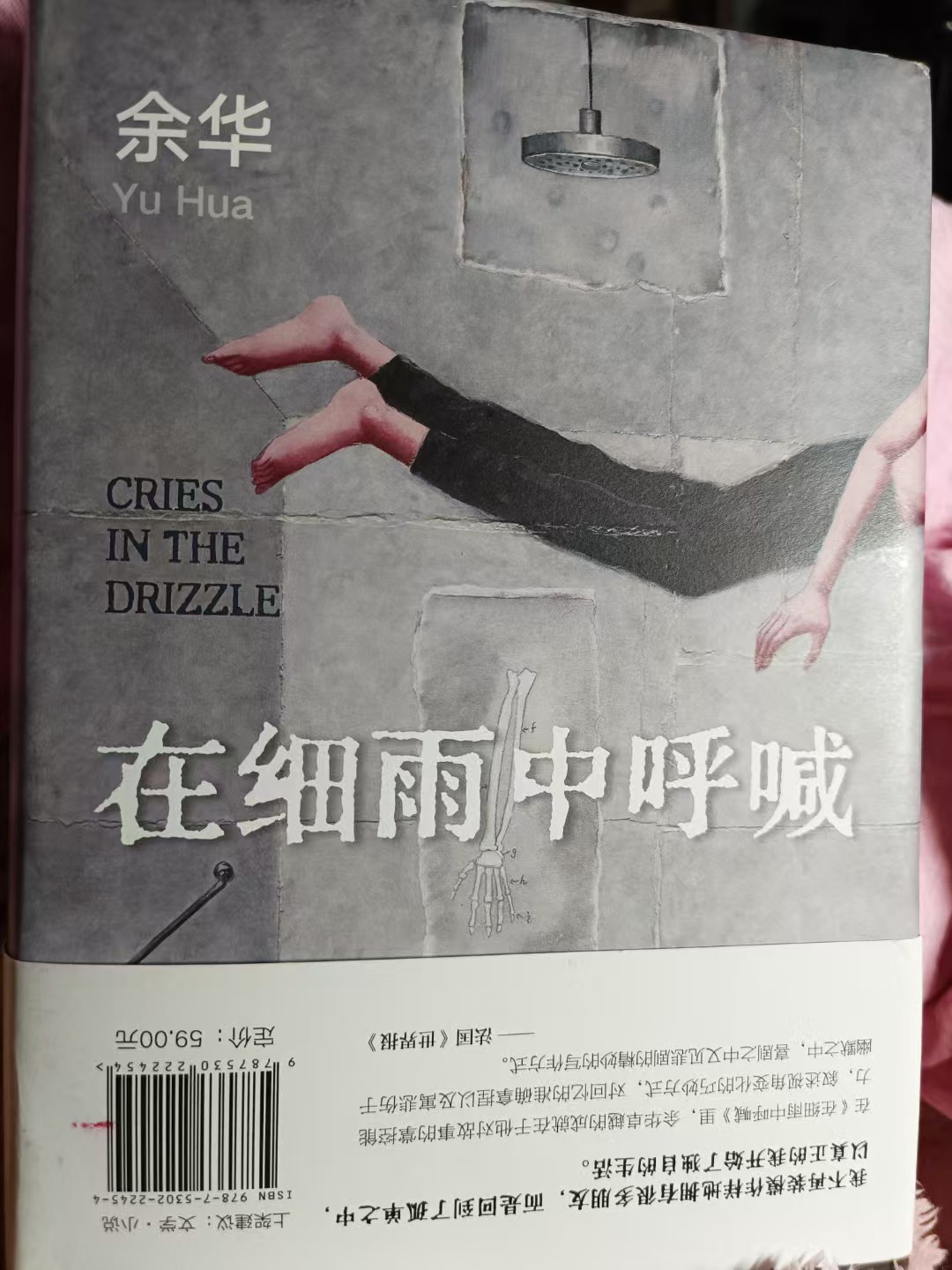

如果说《活着》是一把尖刀戳进了人心,那么《在细雨中呼喊》就是用针扎入身体。每针都不知名,每针都疼。与痛快的死不相同的遍体鳞伤的活。

《在细雨中的呼喊》,我看到的是一种无法释放的压抑。倘若是在暴风雨中呐喊,那一定是一种酣畅淋漓的宣泄,可惜细雨最终无法消解一切曾经的苦涩。当孤独成为当下的一种流行病,余华在《在细雨中呼喊》为我们解剖出最残忍的真相:孤独是自己的,与他人毫无关系。

本书讲了江南少年的回忆,孤单落寞的他像个透明人一样被忽视,被遗弃,被冷眼相待,一个生活在乡间的男孩子以透明的状态的脸诬陷在自己身上 ,被父亲转手打了一巴掌之后不解气,又捆绑在树上进行殴打,也仅此而已。

年幼的孙光林结识了在咽下最后一口气的时候还被父母责怪他睡懒觉的透明人苏宇,两个孤独的灵魂就这样游荡在人世间的繁忙与热闹之中。 它们都是生活中孤独且无助的人。

余华在书里说:“再也没有比孤独的无依无靠的呼喊声更令人战栗。” 少年时,我们总想有人陪伴,有人呵护。 身处不见光的角落,在别人的视线之外,有太多孤单的身影,在细雨中呼喊。 在走着走着就会明白,人生只是一场孤独的旅行,你总要习惯那些无人问津,无人能懂,甚至恶意揣测的日子。 熬过那些难熬的夜,淋过那些生命中的细雨,当你悟透了孤独,黑暗,或许才能与这个世界握手言和。人和人的悲喜并不想通,你的孤独,别人根本无从感受。 不与孤独和解,就被孤独毁灭,但若看清了孤独,打不败自己的,就终将让自己强大。 孙光林的成长过程就是一个充满孤独和坚定的过程,酷爱写小说的他并没有因为父亲的反对就放弃了自己的文学之梦,反而在后来的生活都是 自己独立在奋斗,没有太多的支持和依靠。

生活中,孤独的底色大致相同,但孤独的结果却因人而异,有人自暴自弃,有人能屈能伸,避不可避,就能熬过去。 在故事的结局,又回到了从前,再一次没有家孙光林遇见了失去记忆的祖父,就像是一个重新洗牌的人生。我无法从书中找到他们的结局,他们仿佛从书中走出,在时光里渐行渐远,直至背影模糊不见。

这群人去了哪里,或许就在你我之间。 生命从来不曾离开过孤独而独立存在,当我们踏上孤寂的荒原,不必惊慌,坚定的往前走去,即使生活飘落着细雨,哪怕前方一片黑暗,过一阵,天总会亮的。#

评论:

踏雪寻梅—Ann: 余华的文字,多压抑,沉闷,窒息。《在细雨中呼喊》《我没有自己的名字》《我胆小如鼠》,比《活着》更让人绝望的《第七天》,人间太苦,所以,那个善良、温暖、友爱的地方叫“死无葬身之地”。

皮囊: 鲁鲁那一段 太难受了