2025读书笔记(9):王岚《微相入:妙手修古书》

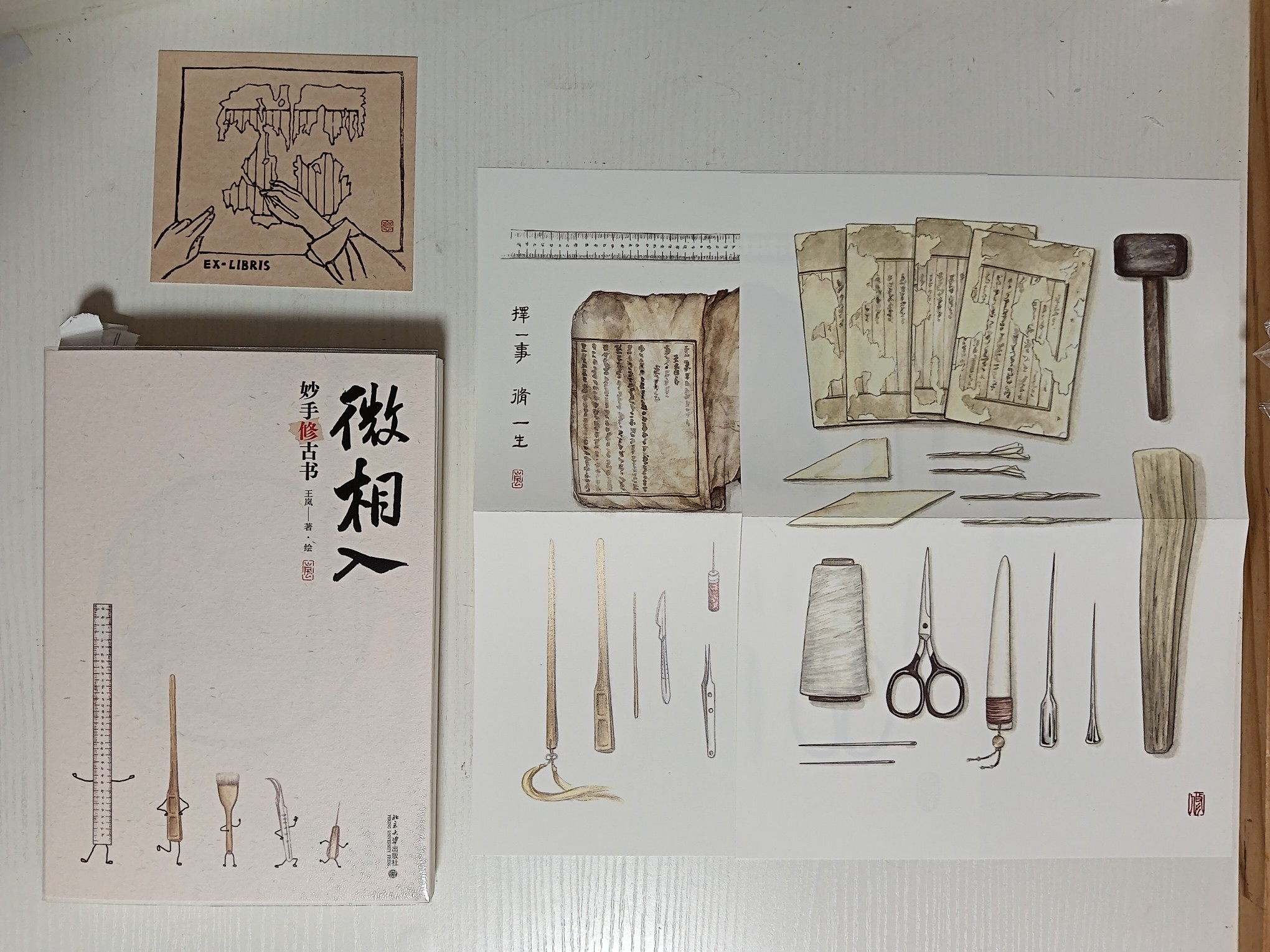

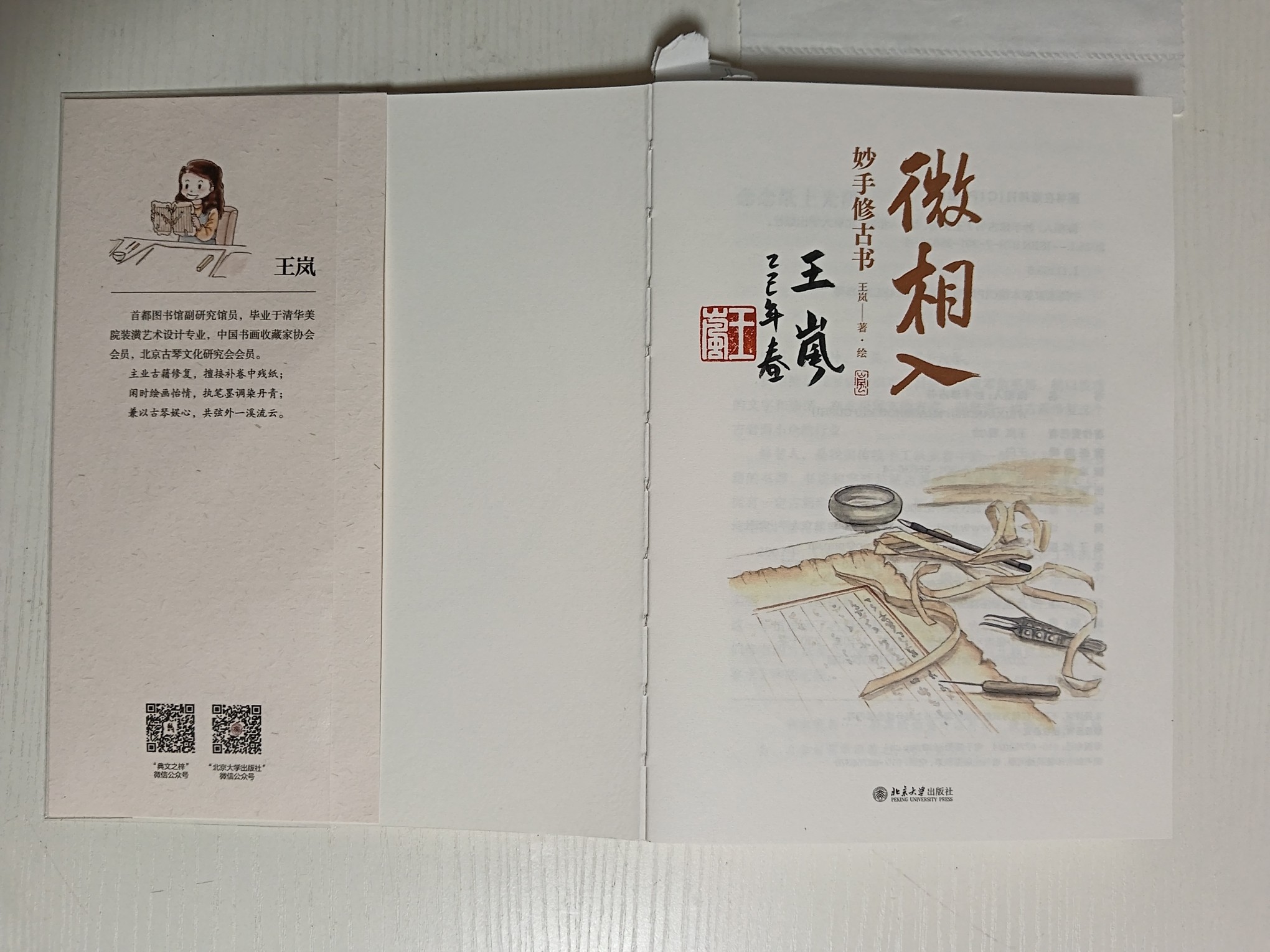

本书由北京大学出版社出版,采用裸脊装,可以平铺在桌面上,扉页有作者的签名钤印,随书还附带了两张修书工具图和一张藏书票。作者王岚,首都图书馆副研究馆员,从事古籍修复十六年。全书二十三万字,配以作者手绘的插画五十余幅,阅读起来非常的顺畅。书中没有什么高深艰涩的术语,也没有古籍修复的详细操作,是作者往日修书的点滴记录和诉诸笔端的思绪。相信这本接地气又好玩的书,一定能让更多的人重新认识修古书这个行当,了解古籍修复师这样的一批人,一种匠心,一种传承。

“微相入”一词,出自于北魏贾思勰的《齐民要术》:“书有毁裂……裂薄纸如薤叶以补织,微相入,殆无际会,自非向明举之,略不觉补。”意思是说,撕出如薤叶般窄小的纸条,用以修补书中断裂。“微相入”一词精辟、准确地描述了补纸与书页粘接、微微相搭的状态,修补痕迹难以察觉,体现出精细入微的操作。

薤,这种植物在我们这里称作“大脑瓜”,春天农田野地里常见的一种野菜,现在估计还没有长出来,几天前在菜市场看到了就随手拍了一张,可惜叶子已经没有了(图三)。

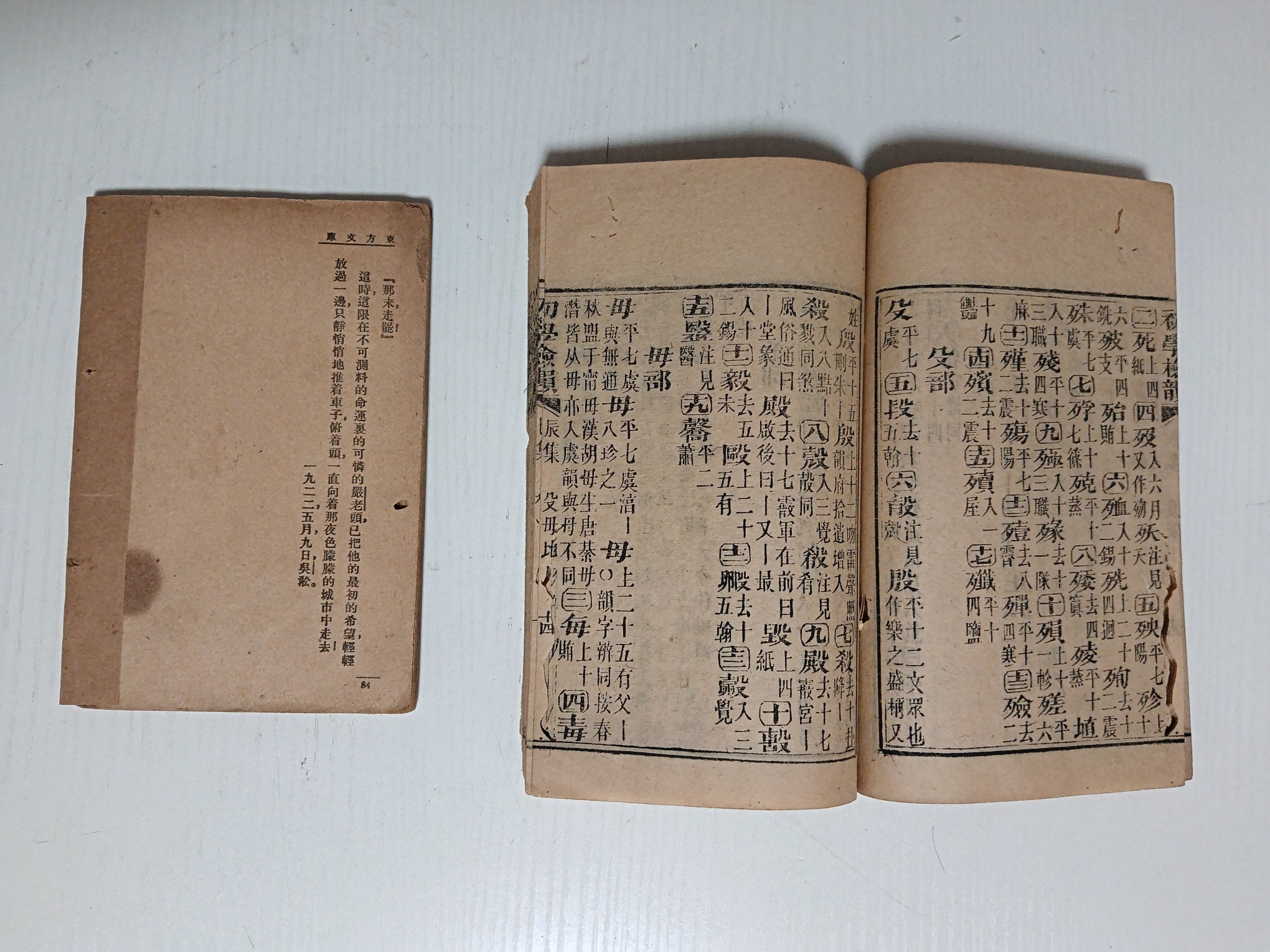

本书共五部分,第一部分:劫,上篇书的散佚,下篇纸的浩劫。书糟火烬、虫蛀与老化在所难免,其中记录国家图书馆杜伟生老师的话颇有趣:“垂直挖洞的多是北方虫子,吃成曲线的多是南方书虫”。下面这两本书来源一南一北,似与此说相符(图四)。

第二部分:器,介绍修书使用的主要工具,比如手工制作浆糊,制作用于揭纸、翻页的竹起子。竹起子一般都是自制的,有些心灵手巧的修复师独具匠心,将竹起子制作得精致又有情趣。看来修书亦如修行,是一个见山、见水、见自己的过程。

第三部分:纸,古籍修复前最重要的任务就是选配补纸,补纸的选择要求要与书叶质地、薄厚及颜色相近,如果没有合适的纸还需要古籍修复师进行染纸,这一章里作者讲述自己了去访纸和染纸的经历。

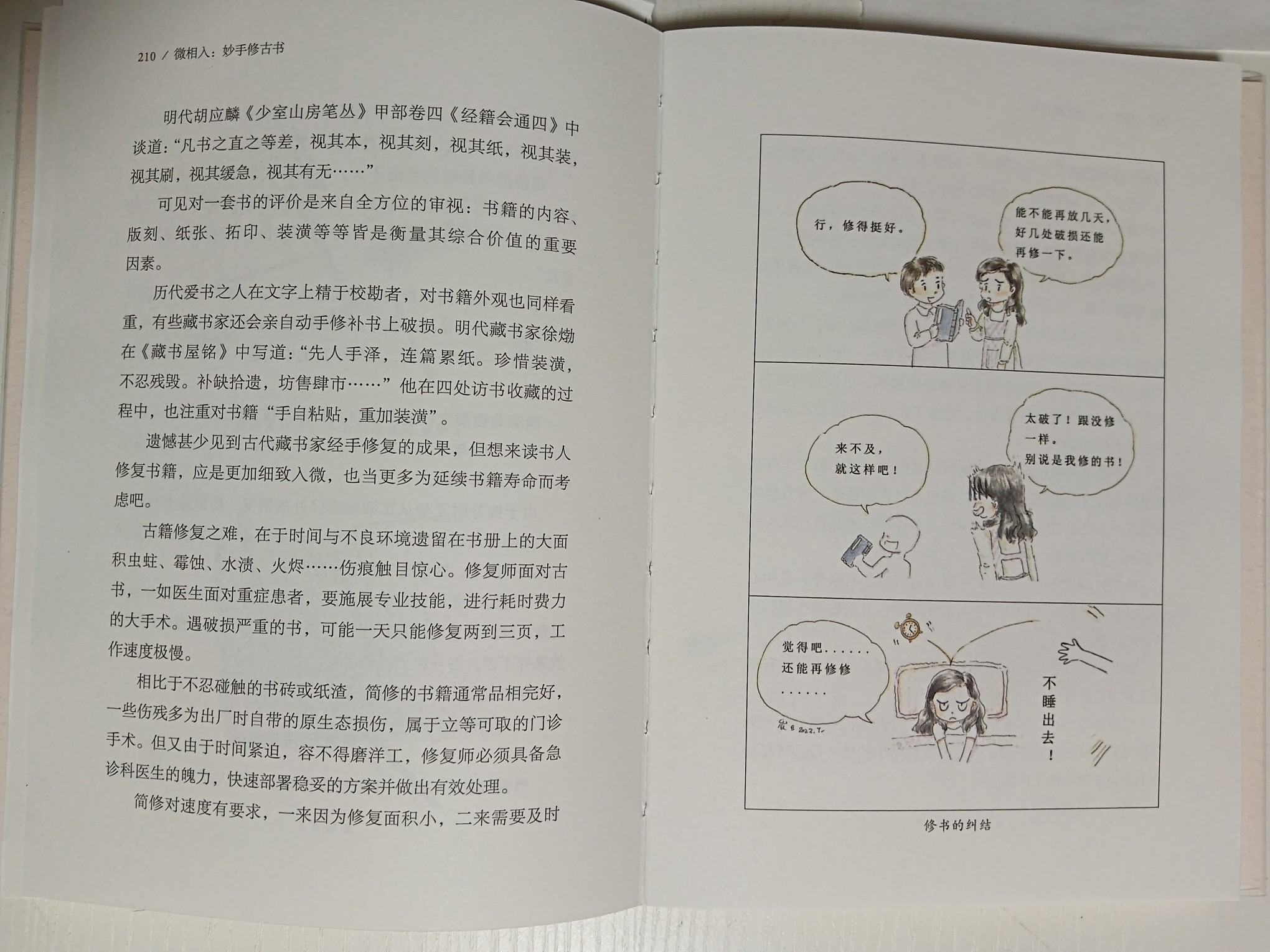

第四部分:修,本章讲了几个修复案例,算是偏技术流了,从简简单单修册书到洗书叶、修报纸田契等。修复时秉承最小干预原则,要修旧如旧。但修复时偶尔也会留下遗憾,比如时间匆忙,本可以修的更好,就如同这幅小漫画(图五)。

第五部分:缘,论修书之缘。作者在书里写道:前人翻纸为沃土,以笔墨播种文字,结成一卷又一卷的智慧经典,留予后人深耕阅读。经年累月,一纸薄田难抵岁月摧折,不免断线、散页,不成文章;又渐无人打理、田土荒芜,纸上的老化、裂痕如蔓草横生,引来蠹虫常驻,吞噬几代人的劳动成果,留下蛀洞曲曲折折布满书册......我是一名古籍修复师,让历经虫蛀水湮火蚀的古书焕发新生,就是我的工作。古籍文献传至今天,其价值已经超越书籍本身。修复古籍,同时也是在修复一段多元而生动的记忆——它们是古代的书册、曾经的纸张、当年的笔墨、不朽的艺术、一个时代的审美,或许也是下一个时代的尘土。至少,在我们当下,应该尽量保存、珍藏这段过往、这段乡愁。这也是修书的意义所在。

评论: