毛姆的《面纱》是一部非常经典的西方人结合东方背景的经典名作了,只是再读起来,认为其在叙事逻辑、文化视角与人物塑造是有很显著争议。不仅是文学技巧的局限,还有20世纪殖民语境与性别叙事的深层矛盾。

这部作品将故事背景设定于霍乱肆虐的湄潭府,但实际上中国社会在此仅是服务于主角觉醒的异域背景板而已。愚昧的人民、残破的环境、委身于殖民者的的EasyGirl格格,只是为了给西方理性主义与道德优越感加装饰而已。湄潭府的瘟疫是人性试炼场,中国人的苦难却始终是沉默的背景板。毛姆试图批判英国中产虚伪,却未摆脱文明拯救野蛮的优越预设。更离谱的是,霍乱防治被描述为沃尔特的个人英雄主义,而殖民统治对本地社会的系统性剥削却视而不见。

凯蒂的觉醒被视为小说核心,而她的成长路径逻辑非常有问题。她在湄潭府通过照顾孤儿实现灵魂升华,却最终以怀孕回归母职收场。通过生育完成救赎的设定其实是对女性独立性的消解。不仅如此,修女们的无性别神圣性被推崇,又让凯蒂重返传统性别角色。最矛盾的是,凯蒂觉醒后仍与查理发生某行为,不得而知,毛姆视角的女性Y望。作者既批判情欲的虚无,又默许其不可控性。这种摇摆削弱了女性主义的先锋意义,反衬出作者对女性主体性的历史和现实局限。

此外,沃尔特带凯蒂赴疫区的行为也是缺乏合理动机的铺垫的。作者暗示这是用死亡惩罚背叛,但其突然感染霍乱而亡的情节是有点莫名其妙。临终遗言死的却是狗,但对此并没有阐释其隐喻。若沃尔特自比狗,他的其报复心理与崇高医德间的矛盾如何统一,并没有展开说明。 电影改编又更是败笔,将沃尔特塑造为殉道者,这不能拉回原著角色塑造缺乏过渡性心里描写的的割裂。

作品借角色沃丁顿之口阐释中国的道为万物行走之路,这有点过于流于表面,作为中国人在接触一定的传统文化之后会理解,道指的是社会和自然规律。凯蒂最终修女之路而非道的引导,这只表现了作者对对东方哲学只是挂个标签。更矛盾的是,修道院的安宁与凯蒂觉醒后的虚无形成悖论。作者为什么既否定宗教救赎,又让修女成为启蒙者呢?

查理作为凯蒂堕落与觉醒的双重推手,始终是扁平化的欲望符号。他虚伪自私的特质被反复强调,而行为动机的描写缺失。霍乱疫情的描写纯粹是脑补和瞎掰,尸体横陈的街道是历史上根本不存在的。20世纪初中国虽然落后,但是对于瘟疫这种几千年来人民不停斗争的自然灾难,并不是束手就擒或原地摆烂的。而修女们被塑造成无私圣人,其信仰危机、文化冲突等潜在戏剧性被刻意回避,只是推动主角觉醒的工具性存在。

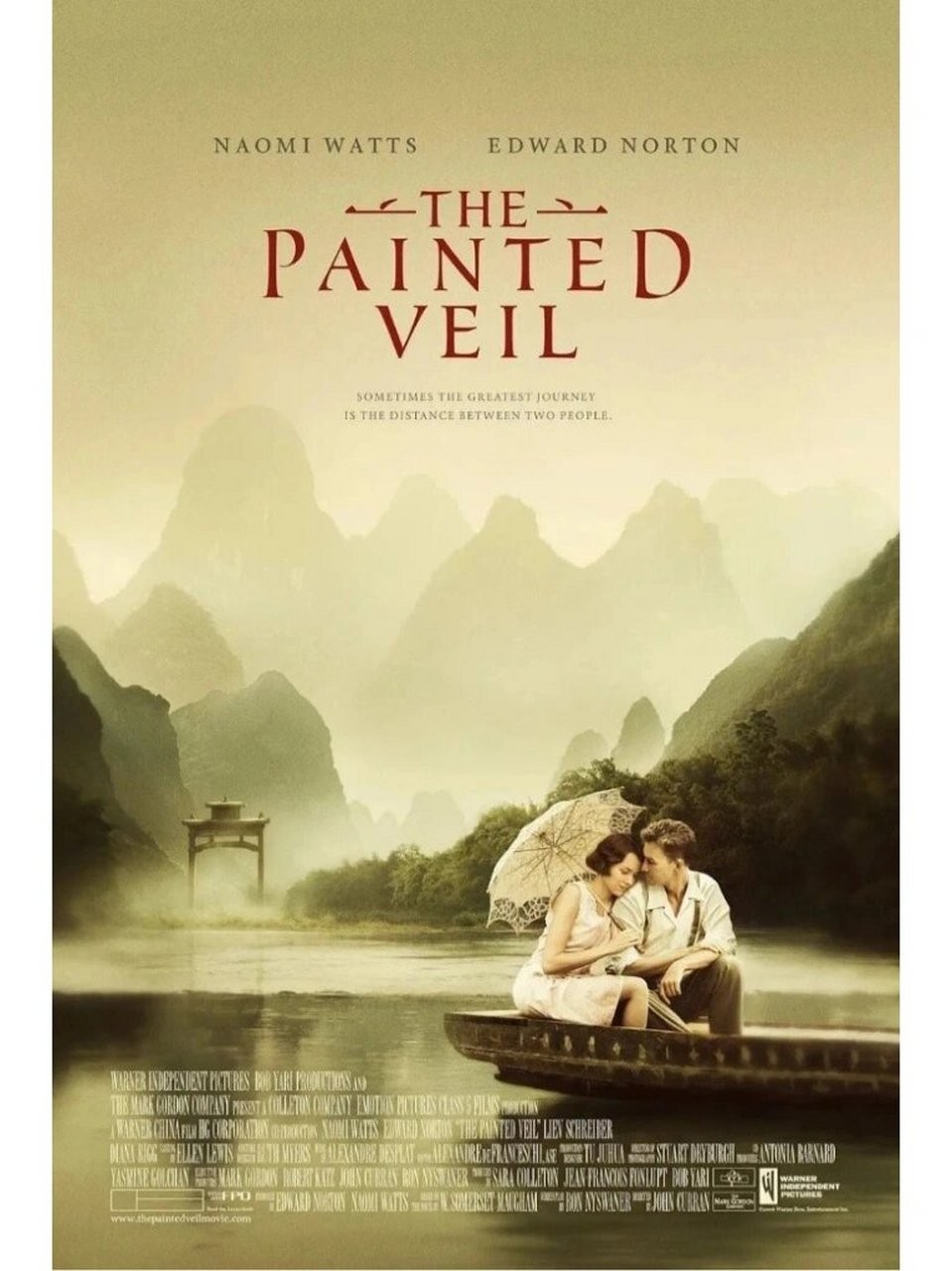

书名“The Painted Veil”取自英国诗人雪莱“别揭开那些活着的人们称之为生活的华丽面纱”,但全书对“面纱”的诠释只有碎片化的体现。凯蒂揭开婚姻、情欲、死亡的面纱后,深层的殖民秩序与性别制度的结构性面纱揭开了吗?该著作是名著但不是经典的缺陷可能最大受限于此。毛姆让凯蒂最终走向安宁,却未定义这种安宁的内涵,这是一种妥协还是一种超越,也许压根就是自我欺骗。

归根结底,文学野心与时代局限的碰撞,限制了这部作品。作者试图通过凯蒂的觉醒解构婚姻、殖民与人性,却受困于东方主义视角与性别叙事的矛盾。其价值不在于完美,而在于暴露了20世纪文学中殖民、性别、哲学交织的复杂困境。

评论: